Wenn der Körper reagiert, obwohl eigentlich heftige Gefühle angesagt sind, dann sprechen Psychoanalytiker von einem „Affektäquivalent“. Anstatt Angst zu empfinden, entsteht Schwindel, anstatt Wut zu spüren, kämpft man mit Bauchkrämpfen oder Hyperventilation. Dies sind typische Beispiele für Affektäquivalente. Das Affektäquivalent kann dem Konversionssymtpom ähnlich sein, wobei die Konversion das Gedachte stärker symbolisiert. Durch die stärkere Symbolisierung lässt sich von außen leichter sagen, was der Betroffene mit seinem Symptom uns eigentlich sagen will.

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 11.5.2008

Aktualisiert am 17.6.2022

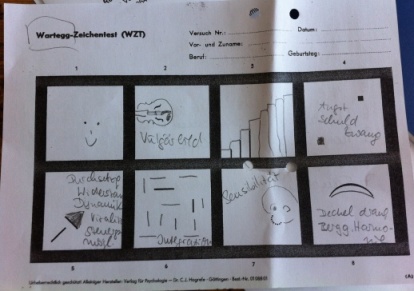

Mit dem Wartegg-Zeichentest (seit 1968) sollen Persönlichkeitszüge bzw. momentane Stimmungen erfasst werden können. Der Test besteht aus 8 Abbildungen, in denen Zeichnungen angefangen wurden, die der Patient vervollständigen soll. Der Test soll unter anderem Hinweise darauf liefern, wie durchsetzungsstark, integriert (strukturiert) und sensibel ein Patient ist.

Die Hysterie gilt als „Clown unter den Neurosen“. Der hysterische Mensch hat etwas Theatralisches und Unechtes an sich. Viele haben sich an Definitionen versucht, doch neben den Gemeinsamkeiten der Ausarbeitungen findet sich viel Widersprüchliches. Der Psychoanalytiker Stavros Mentzos (geboren 1930 in Athen, am 16. Mai 2015 verstorben), hat in seinem Buch „Hysterie – Zur Psychodynamik unbewusster Inszenierungen“ ein deutliches Bild von der Hysterie gezeichnet. Taubheitsgefühle, Sehstörungen, Amnesien, unverständliche Gefühlsausbrüche und vieles mehr gehört zum Bild der Hysterie. Doch „hysterisch“ kann jeder reagieren. Der „hysterische Modus“ kann in schwierigen Lebenssituationen immer auftreten. Auch ist die Hysterie nicht an einen speziellen Konflikt gekoppelt, erklärt Mentzos.

Im hysterischen Modus befinde sich der Betroffene in einer gekünstelten Welt, in die er auch seinen Therapeuten/seine Mitmenschen hineinziehen will, so Mentzos. Er wolle sich selbst und andere davon überzeugen, dass diese Welt echt sei. Doch jeder habe das Gefühl: Hier stimmt etwas nicht ganz. Doch der Weg hinaus aus dieser gekünstelten Welt ist nicht so einfach. Oft gelingt es erst Patienten im fortgeschrittenen Analysestadium zuzugeben, an welchen Stellen sie sich und andere in die Irre führen wollten.

„Es ist nämlich sehr schwierig und beschämend zuzugeben, dass man in dieser oder jenen heftigen dramatischen Szene doch keineswegs total ‚außer sich‘ war und dass man sich im Gegenteil sowohl an die Einzelheiten erinnern kann als auch an die Tatsache, dass man während des Ablaufs der Szene das Bewusstsein hatte: ‚Ich könnte eigentlich auch anders handeln, lassen wir es aber weiter so laufen!'“ (S. 85/86)

Auch wenn man den hysterischen Menschen oft nicht ganz ernst nehmen kann, so ist die Grundlage doch meistens ein echter Schmerz. Schwere Traumata können so unerträglich sein, dass hysterisches Verhalten daraus resultiert. Das Entscheidende ist, dass der Hysteriker auch sich selbst glauben machen möchte, dass das Bild, das er zeichnet, echt ist. Er möchte sein eigenes Selbstbild verändern.

„Unsere Patientin dagegen verhält sich nicht so, als ob sie echt empört wäre, sondern als ob sie empört erscheinen möchte – allerdings nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst.“ (S. 68)

Mentzos‘ Sprache ist klar und verständlich. Er stellt die Fragen, die sich auch der Leser stellt, zum Beispiel Fragen zum Unterschied zwischen Hysterie, Narzissmus und anderen Störungen. Ein sehr empfehlenswertes Buch für alle an der Hysterie Interessierten.

Stavros Mentzos:

Hysterie: Zur Psychodynamik unbewusster Inszenierungen

Vandenhoeck & Ruprecht, 11. Auflage 2012

https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.13109/9783666461996

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 15.7.2015

Aktualisiert am 8.3.2024

Während Mutter und Vater es haben, erscheint es beiden manchmal wie die Hölle: das gemeinsame Sorgerecht. Obwohl eigentlich über nur wenige Punkte gemeinsam entschieden werden muss, können diese Punkte zu aufwühlenden Dramen führen. „Die Mutter stellt das Kind mit Ritalin ruhig, aber ich will das nicht“, sagt der Vater. „Der Vater besucht mit meinem Kind eine radikal-christliche Gemeinde – das geht nicht!“, sagt die Mutter. Über Monate und Jahre sind Mütter und Väter manchmal mit einem inneren und äußeren Kampf beschäftigt, der viel Kraft kostet. Es ist genau die Kraft, die ihnen für das Kind fehlt. Wäre es da nicht einfacher, wenn man das alleinige Sorgerecht hätte? Denkt der Vater. Und die Mutter.

Während man in einem kraftraubenden Kampf steckt, ist die Vorstellung, das alleinige Sorgerecht zu haben, so verlockend. „Der Kampf um das alleinige Sorgerecht kann sich möglicherweise über Jahre hinziehen“, sagt die Familienrichterin. „Ist mir egal“, sagt die Mutter. „Ich will einfach nur aus dieser Hölle raus, aus diesem Zwang, mich mit meinem größten Feind über mein Kind verständigen zu müssen.“ Verzweifelte Sätze wie diese hören Anwälte und Richter ständig. Besonders wenn Mutter oder Vater einen Anwalt kontaktieren, erscheint es sehr verlockend, das alleinige Sorgerecht zu beantragen. „Dann ist endlich Ruhe im Karton“, so denkt sich die Mutter. Und der Vater.

Das Sorgerecht ist ein Symbol

Sowohl die Mutter als auch der Vater fühlen sich – wenn alles gut geht – zutiefst mit dem Kind verbunden. Es ist ihr „Fleisch und Blut“. Das Kind ist das Herzblut der Mutter und des Vaters. Viele Väter kämpfen bis zum Rande der Erschöpfung um eine gute Bindung zu ihrem Kind, die ihnen oft so erschwert wird. Bindung ist nicht nur eine Frage der „Qualitätszeit“, sondern ganz besonders auch der Menge an Zeit, die man miteinander verbringt.

Für Väter ist es sowieso schon schwer, die Bindung zu ihrem Kind zu halten – wenn ihnen dann noch das Sorgerecht entzogen wird, sind sie erst recht „in Sorge“. Es macht wütend und ohnmächtig. Mit dem Entzug der „Sorge“ wird auch ein wichtiges Bindeglied gekappt. Es fühlt sich vollkommen unnatürlich an, sich für den Menschen, der einem näher ist als jeder andere auf dieser Welt, nicht mehr einsetzen zu können. Ist das Sorgerecht entzogen, kann der Vater das Kind nicht mehr beschützen – so sein Gefühl. Das Sorgerecht als Symbol der natürlichen Verbindung zu kappen bedeutet, auch innerlich einen Bruch in der Beziehung zum Kind herbeizuführen.

Die Mutter ist eingeschnürt

Auch viele Mütter bangen darum, dass ihnen das Sorgerecht entzogen wird. Die Bindungsforschung hat gezeigt, dass Väter eine ebenso enge Bindung zu ihren Kindern aufbauen wie Mütter (siehe www.khbrisch.de). Und doch sind Mütter gerade in der Anfangszeit durch das Erleben der Schwangerschaft und Stillzeit auf eine gewisse Art noch enger mit dem Kind verbunden. Das Attunement zwischen Mutter und Kind ist gerade am Anfang oft erstaunlich.

In einer gesunden Beziehung würde der Vater die Mutter darin unterstützen, diese enge Bindung zum Kind zu pflegen. Nach einer Trennung jedoch empfinden sich Mutter und Vater als Feinde. Der Vater scheint mit seinen Wünschen und Einwänden immer in die Harmonie zwischen Mutter und Kind zu preschen. Das empfinden die Mütter als unglaublich störend und auch die Kinder leiden darunter, weil die Mütter in der Zeit der Auseinandersetzung mit dem Vater emotional nicht ansprechbar sind. Die Vorstellung, allein mit dem Kind sein zu dürfen, also ohne Mitspracherecht des Vaters, erscheint den Müttern zunächst wie der Himmel auf Erden.

Der Zeitpunkt der Konflikte

Interessant ist, dass oftmals die Frage um das Sorgerecht in einer bestimmten Entwicklungsphase des Kindes auftaucht: Häufig im Alter von 2 bis 6 Jahren. Aus analytischer Sicht durchläuft das Kind in dieser Zeit die Entwicklungsstufe der Ödipalen Phase. In dieser Zeit wird das Thema Triangulierung besonders aktuell. Das Kind fühlt sich mal mehr zum Vater, mal mehr zur Mutter hingezogen.

Die Gefühlswelt der Eltern

Die Eltern kämpfen besonders während der ödipalen Phase des Kindes mit den Gefühlen der Eifersucht: „Ich tue den ganzen Tag alles für mein Kind und doch will es nur zum Papa“, klagt die Mutter. Das Kind ist innerlich wiederum damit beschäftigt, Vater und Mutter seine Liebe zu zeigen. Der häufig genannte „Loyalitätskonflikt“, der bei Trennungen auftaucht, taucht auch in der gesunden Mutter-Vater-Kind-Beziehung auf. Während der Trennungszeit wird er nur verschärft, aber er lässt sich nicht verhindern. Der Anspruch, keinen Loyalitätskonflikt aufkommen zu lassen, steckt oft hinter dem erhobenen Zeigefinger der Jugendamtsmitarbeiter, Erzieher, Psychologen, Anwälte und Richter. Aber dieses Idealbild wird sich in der Wirklichkeit nicht herstellen lassen.

Der Kampf dauert nicht ewig

In der Zeit des Kampfes mit dem anderen Elternteil erscheinen wenige Tage manchmal wie eine Ewigkeit. Doch die Sorgen, die inneren und äußeren Kämpfe werden nicht ewig dauern – sondern „nur“ ein paar Jahre. Und auch häufig „nur“ in bestimmten Phasen. „Bei uns ist es aber anders – da ist es besonders extrem“, denken viele Mütter und Väter in dieser Zeit. Es fühlt sich unter anderem so extrem an, weil Mutter und Vater trotz aller Hilfsangebote häufig nicht gut genug aufgefangen werden. Die Endlichkeit dieser aufwühlenden, oft krankmachenden Situation darf man sich aber dennoch ruhig vor Augen führen.

Psychotherapie kann entlasten

Besonders der Mutter hilft es in dieser Zeit oft, sich von einem Psychotherapeuten begleiten zu lassen. So ist sie mit ihren Entscheidungen, Sorgen und Ängsten nicht allein und stellt so etwas wie eine Triangulierung im Alltag her. Nach einigen Jahren lassen die Kämpfe oft tatsächlich wieder nach. Manchmal gibt es dann sogar wieder Situationen, in denen der andere Elternteil als Entlastung oder Schutz empfunden werden kann. Das alleinige Sorgerecht zu beantragen, mag für den Moment wie die beste Lösung erscheinen. Auf Dauer hören die Kämpfe jedoch oft nicht auf. So sagt eine Frau, die im Familiengericht als Übersetzerin arbeitet:

„Häufig treffen sich Mutter und Vater im Sorgerechtsstreit und auch danach viele Jahre lang vor Gericht. In all den Jahren ändert sich nichts – außer, dass die Kinder älter werden.“

Was in der anstrengenden Zeit der Kämpfe helfen kann:

Diesen Beitrag habe ich erstmals veröffentlicht im November 2014.

Aktualisiert am 8.6.2015

Nach der Theorie der Psychoanalytiker ist ein Kind (in unserer Kultur) zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr in der ödipalen Phase, auch „phallische Phase“ genannt (phallus = griechisch: Penis). Hier werden die Themen, die sich rund um das eigene Geschlecht, die Sexualität und die Geschlechterrollen drehen, besonders deutlich. Mädchen und Jungen entdecken intensiv den Unterschied zwischen den Geschlechtern. Doktorspiele sind jetzt beliebt. In dieser Zeit hört man von manchen Mädchen, sie wollten später den Vater heiraten. Sie spielen Prinzessin in dem Wissen, dass die Mutter die „Königin“ ist und sich nicht vom Thron werfen lässt. Wenn man Kinder in ihrer Entwicklung beobachtet oder Erwachsene psychoanalysiert, ist man erstaunt, wie vieles sich davon wiederfindet. Vieles ist uns nicht bewusst, sondern spielt sich in unbewussten Phantasien ab.

Der Begriff „ödipale Phase“ geht auf die griechische Ödipus-Sage zurück, in der Ödipus seinen Vater Laios tötet und seine Mutter Iokaste heiratet, ohne es zu wissen.

Viele Jungen suchen der Theorie nach in der ödipalen Phase besonders die Nähe zur Mutter. Sie möchten vielleicht nicht mehr alleine im eigenen Bett schlafen und bestehen darauf, dass sie nachts zur Mama krabbeln dürfen. Bei Mädchen mag es in dieser Zeit umgekehrt sein: Sie lieben ihren Papa über alles, während die Mama ihnen nichts mehr recht machen kann. Die Kinder gehen nach dieser klassischen Theorie einen Kampf mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil ein und wollen unbewusst diesen Elternteil aus dem Weg räumen. Nur so können sie den begehrten Elternteil ganz für sich gewinnen. Tatsächlich lassen sich Anteile dieser Theorie immer wieder bei Kindern beobachten. Die Wünsche der Kinder sind mit starken Ängsten verbunden. Diese Theorie ist jedoch auch kulturabhängig und immer mit gesundem Abstand zu betrachten.

Viele Jungen fürchten sich laut Freuds Theorie vor der Rache des Vaters. Die „Kastrationsangst“ steht hierbei im Vordergrund. In Träumen und Phantasien zeigt sich die Angst des Jungen, dass seinem Penis oder anderen Körperteilen Schaden zugefügt wird. Er bangt um seine männliche Identität. In dieser Zeit haben viele Jungen, aber auch Mädchen, Angst vor lauten Geräuschen, vor Rasenmähern, bellenden Hunden, Staubsaugen und Kreissägen – eben vor allem, was zu Verletzungen führen könnte. Auch die Angst vor dem dunklen Keller oder dem Drachen unterm Bett kann da sein. Alte Erziehungsmethoden fördern diese Angst, wenn Erwachsene z.B. damit drohen, den Daumen abzuschneiden, wenn das Kind nicht aufhören will, daran zu nuckeln.

Den Mädchen bleibt nur der Pferdeschwanz

Viele Mädchen setzen sich mit dem fehlenden Glied auseinander. Man könnte sagen, sie haben das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Auch als Erwachsene können wir uns noch bewusst machen, wie es sich anfühlt, „da unten“ „nichts“ oder eben einen Penis zu haben.

Unbewusst geben die kleinen Mädchen der Mutter die Schuld dafür, dass sie keinen Penis haben – so jedenfalls die Theorie der Psychoanalytikerin Melanie Klein (1882-1960). Das verstärke die inneren Kämpfe des Mädchens mit ihr. Auch hier wieder kann man sagen: Es ist gut, solche phantasievollen Denkweisen und Theorien zu kennen. Wir können solche Theorien bei manchen Kindern oder auch bei uns selbst in Träumen oder Phantasien wiederentdecken, aber sie sind kein allgegenwärtiges Gesetz.

Die Mädchen leiden nach Sigmund Freud am so genannten Penisneid. Der Begriff „Penisneid“ kann konkret oder auch symbolisch verstanden werden. Gemeint ist der Neid des Mädchens auf den Jungen bzw. der Frau auf den Mann. Der Neid, dass Männer zum Beispiel mehr Geld verdienen oder häufiger im Beruf mehr Macht haben, zählt im weiteren Sinne ebenfalls zum Penisneid. Natürlich begegnen wir im Alltag auch handfesten Ungerechtigkeiten. Doch vielleicht können wir uns einmal darauf einlassen, uns selbst zu erforschen: Wie fühlen wir uns körperlich als Frau in der Schamregion, wenn wir neben einem Mann liegen?

Bei ihrer Entwicklung geben Mädchen und Jungen irgendwann ihren Kampf um den Vater bzw. die Mutter auf. Gemäss den Theorien von Sigmund Freud, Melanie Klein und anderen Psychoanalytikern „resignieren“ die Mädchen und Jungen und merken, dass sie ihren Wunsch, zu heiraten, vertagen müssen. Vater oder Mutter können sie jedenfalls nicht heiraten. Und sie können die Eltern auch nicht trennen, denn die Eltern gehören zusammen – im Idealfall. Lassen sich die Eltern trennen, haben die Kinder meistens große Schuldgefühle. Diese Schuldgefühle gehen zwar weit über die Themen der „ödipalen Phase“ hinaus, aber sie können doch damit zusammenhängen. Im Idealfall gehören die Eltern zusammen und lieben sich. Es gibt wohl kaum ein Kind, das dieses Vater-Mutter-Kind-Idyll nicht liebt. Wohl die meisten Kinder wollen die Eltern im Trennungsfall wieder zusammenführen.

Wenn die ödipale Phase beendet ist, haben die Kinder auch „sich selbst“ gefunden. Für das Kind bleibt, bildlich gesprochen, die Schlafzimmertür der Eltern zu. Das schmerzt das Kind einerseits, denn es bemerkt, dass es getrennt ist vom Elternpaar. Es merkt aber anderseits auch, dass es sich seiner selbst sicher sein kann. Es kann in Ruhe seine Sexualität, seine Geschlechtsidentität finden, ohne dass die Gefahr des sexuellen Missbrauchs besteht.

Die Jungen und Mädchen wenden sich wieder dem gleichgeschlechtlichen Elternteil zu. Das Mädchen „versöhnt“ sich mit der Mutter, der Junge mit dem Vater. Sie wollen vieles wieder gutmachen, weil sie sich schuldig fühlen, dass sie das gleichgeschlechtliche Elternteil so schlecht behandelt haben. Das Verhältnis zur Mutter bzw. zum Vater wird wieder liebevoller – der Dritte im Bunde wird akzeptiert (Triangulierung). Diese Phasen von Kampf und Versöhnung, von Anhänglichkeit, Bevorzugung oder Rückzug können immer wieder auftreten. Ab dem siebten Lebensjahr treten die Kinder, so Sigmund Freud, in die so genannte Latenzphase ein, die bis zur Pubertät anhält. Dann wird das Interesse für die Sexualität auf einer reiferen Stufe neu geweckt.

Probleme im Erwachsenenalter, die mit der ödipalen Phase zusammenhängen (z.B. übertriebenes Konkurrenzdenken oder ständige Feindschaften zum gleichen Geschlecht, wiederholtes und schmerzhaftes Verlieben in verheiratete Männer oder Frauen, hypochondrische Ängste, Folgen von Missbrauchserlebnissen) wurden in psychoanalytisch traditioneller Sprache als „hysterische Neurose“ bezeichnet. Heute ist es mit den Erkenntnissen der Säuglings- und Traumaforschung komplizierter geworden und Folgen von Missbrauchserlebnissen werden z.B. als komplexe posttraumatische Belastungsstörung (kPTBS) diagnostiziert.

Die ödipale Phase ist eng verknüpft mit der Gefahr des sexuellen Missbrauchs in der Familie. Wenn die Eltern keine stabile Partnerschaft haben und Väter und Mütter emotional durchgerüttelt oder traumatisiert sind, dann nehmen sie die liebevoll-wilde Annäherung („Verführung“) des Mädchens/des Jungens leicht an und sexueller Missbrauch kann entstehen. Natürlich hat hier das Mädchen/der Junge keine Schuld. Die Kinder befinden sich in einem gesunden Entwicklungsstadium. Es ist Aufgabe von Vater und Mutter, die Grenze zu ziehen – sind sie geschwächt, brauchen sie Hilfe, die möglichst nicht moralisierend ist.

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 29.7.2012

Aktualisiert am 3.6.2015