Er steht da, im Paradies: Der Baum der Erkenntnis. Um mich herum ist die Welt in Ordnung. Innen drin bin ich unwissend. Ich stelle mich dumm, ich halte mich dumm. Ich weiß: Wenn ich diesen Apfel esse, wird die Welt um mich herum zusammenbrechen. Aber ich bin lieber gebildet in einer kaputten Welt als ungebildet in einer heilen Welt. Und als ich den Apfel esse, sehe ich, dass die Welt schon vorher nicht heil war. Aber jetzt können wir einander verstehen, die Welt und ich .Weiterlesen

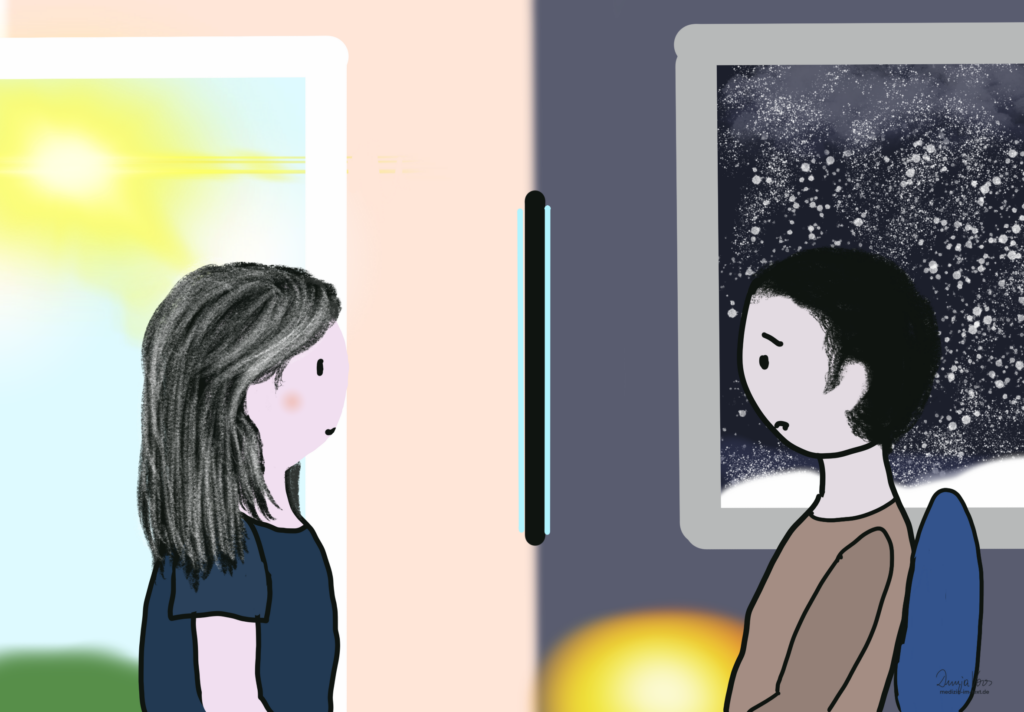

Bei meinem Gegenüber ist es schon dunkel. Onlinetherapie kann man von überall in der Welt machen. Nah am Bildschirm spüre ich manchmal sogar den Lufthauch, der vom Lautsprecher kommt, wenn der andere spricht. Diese blöde Scheibe zwischen uns möchte ich manchmal so gerne einfach wegnehmen. Und doch entstehen mitunter „Now Moments“, die denjenigen der „echten“ Psychotherapie sehr nahe kommen. Weiterlesen

„Ich würde so gerne Psychoanalytiker/in werden, aber für die Ausbildung fehlt mir das Geld“, sagen viele. Sie rechnen sich aus, was die Ausbildung kostet und was sie verdienen – und geben auf. Aber fangen wir mal bei Null an. Fangen wir beim Denken und Fühlen an. Am Anfang heißt es: „Ich würde ja gerne, aber es geht nicht.“ Man könnte auch sagen: „Ich will das so unbedingt! Ich könnte mir kaum etwas Schöneres vorstellen! Und ich bin total verzweifelt, dass das aus finanziellen Gründen nicht geht.“ Weiterlesen

Wenn sich ein Psychotherapie-Patient das Leben nimmt, kann der Psychotherapeut trauern wie nach dem Tod eines Angehörigen. So erging es mir selbst – und so wird es auch im Deutschen Ärzteblatt beschrieben: „Selbstfürsorge: Wenn Patienten sterben“ (PP 10, Ausgabe November 2011, Seite 506). Weiterlesen

An der Supermarktkasse überfällt dich wieder dieses komisch schwache Gefühl. Dir wird heiss und kalt und wenn Dich jemand fragt: „Was hast Du?“, kannst Du eigentlich gar nicht antworten. Es kann sein, dass Dir unglaublich schlecht ist. Du fühlst Dich verlassen und wackelig in dieser Welt. Weiterlesen

Die Beendigung einer Psychoanalyse oder Lehranalyse würde der Analysand in verschiedenster Weise etwa zwei Jahre vor dem Ende ankündigen, hörte ich vom Psychoanalytiker Salman Akhtar („Master Clinicians and Theologians in Dialogue“: Salman Akhtar, Youtube). Ich denke, auf mich traf das ungefähr zu. Ich weiß, dass ich in früheren Phasen der Ausbildung oft nichts vom Ende der Lehranalyse hören wollte. Zu unvorstellbar war es für mich.Weiterlesen

Wenn bei Deinem Kind eine Störung der Bewegung, Haltung oder Koordination festgestellt wird, bekommst vielleicht die Vojta-Therapie („Physiotherapie auf neurophysiologischer Grundlage“) für Dein Kind verordnet. Während die Vojta-Therapie körperlich anscheinend hilfreich ist, kann sie jedoch möglicherweise psychisch schaden. Das Baby zeigt deutlich, wie gequält es sich fühlt, doch die Qual wird nicht beendet. Das löst großen Stress bei Mutter und Kind aus. Das Thema kann sich zu einem regelrechten Familienkonflikt ausweiten, wenn z.B. der Vater dafür ist, die Therapie zu beenden. Ziel dieser Beitrags-Reihe ist es, Fachleute wie auch Mütter und Väter auf die möglichen nachteiligen psychischen Folgen der Vojta-Therapie aufmerksam zu machen. Weiterlesen

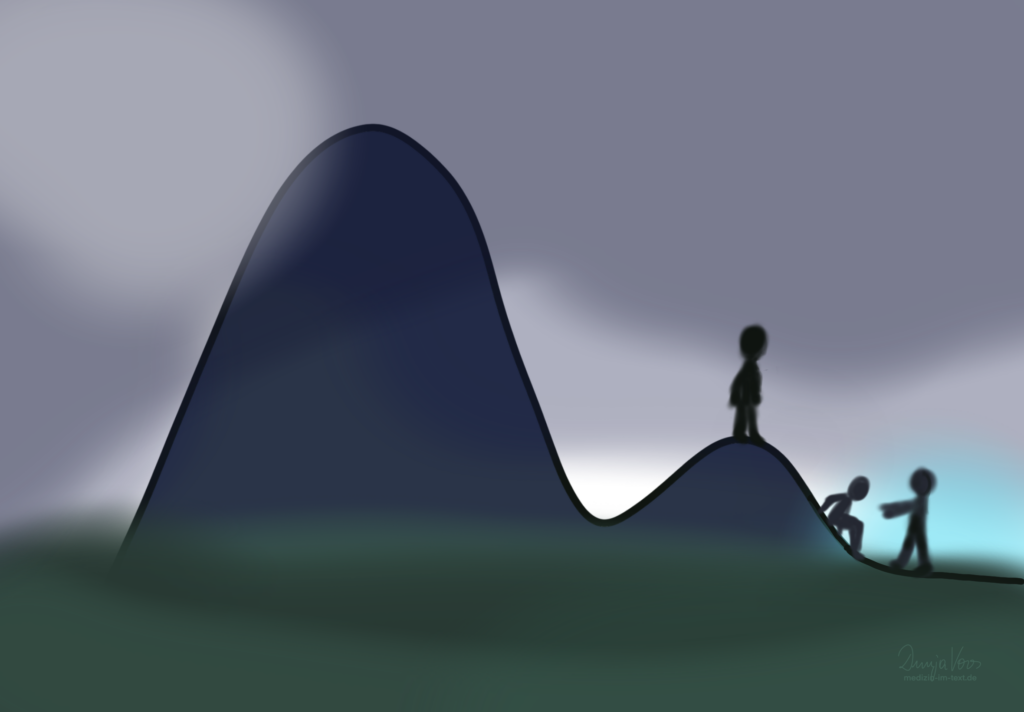

Natürlich kommt man auch zum Ziel, wenn man sich in den Spagat drücken lässt, massig Überstunden macht oder sich durch die Müdigkeit jagt. Doch meistens sind diese Gewaltakte verbunden mit Folgeschäden. Wir glauben so oft, dass wir nicht ans Ziel kommen, wenn wir uns regelmäßig ausruhen, wenn es leicht geht, wenn wir an der richtigen Stelle auch mal nichts tun und wenn wir uns vom Leben führen lassen. Weiterlesen