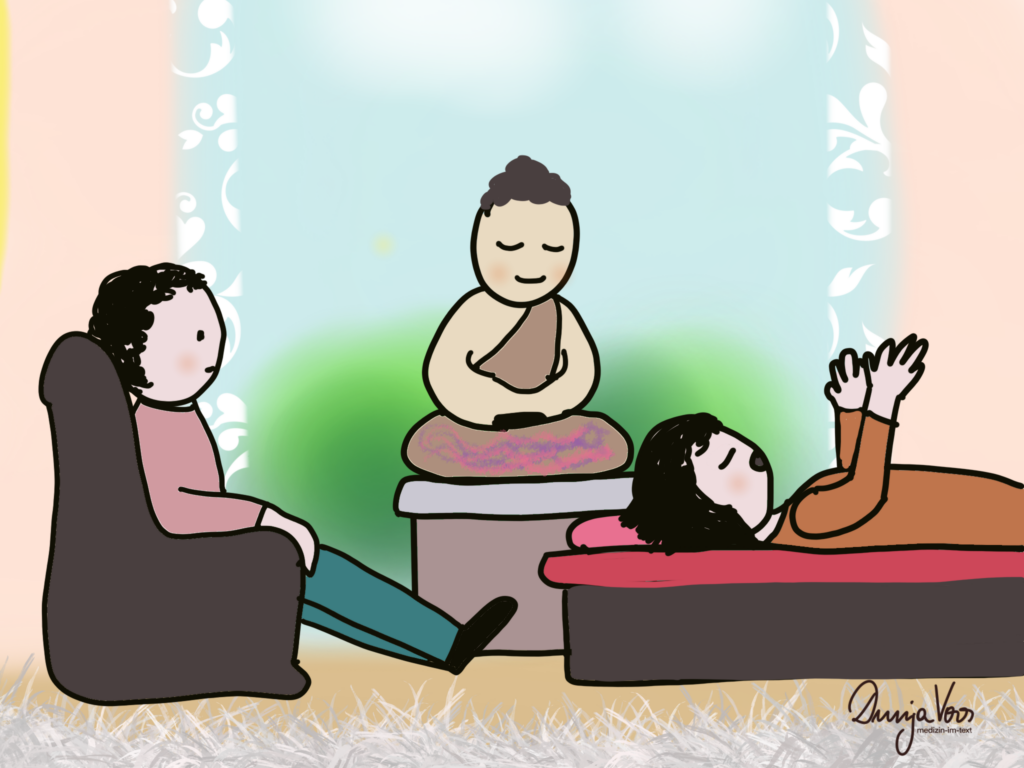

Psychoanalyse ist häufig wie gemeinsames Meditieren: Auf der Couch liegend erzählst Du in freier Assoziation und gelangst fast unmerklich ine eine Art Trance. Als Psychoanalytiker*in sitzt Du dahinter und nimmst alles mit freischwebender Aufmerksamkeit auf, ebenfalls vielleicht in einem tranceartigen Zustand. Mitunter taucht in der Analyse die Freude auf, die entstehen kann, wenn man die Dinge sein lässt und nichts machen muss. Um dahin zu kommen, bedarf es jedoch einer Art psychischen Nährbodens, der oftmals erst gelegt werden muss. Viele, die eine Psychoanalyse beginnen, erfuhren oft bereits in der vorsprachlichen Kinderzeit schwere Traumata durch Gewalt und Vernachlässigung, Alkoholismus der Eltern, Verlust eines Elternteils, Krankheit, Armut etc.

Wer frühtraumatisiert ist, leidet nicht selten unter seiner puren Existenz und geht auf die Suche nach Rettung. „Ich war schon in Bibelkreisen, in QiGong-Kursen, mache Progressive Muskelentspannung und lese alles über den Buddhismus. Aber nichts hilft“, sagen manche. Und das verändert sich oft auch nicht nach jahrelangen Meditationsversuchen oder langer Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinde. Damit das ersehnte Loslassen und Vertrauen gelingt, braucht man einen Grundstock an psychischer Gesundheit, der allein aus eigener Kraft oft nicht erreicht werden kann. Es braucht eine Beziehung, die in die Seele aufgenommen werden kann.

Die Psychoanalyse bietet die Möglichkeit, eine neue Beziehungserfahrung zu machen. Manchmal ist die emotionale Bindung an den Psychoanalytiker die erste sicherere Bindungserfahrung nach einer chaotischen Kindheit. Diese Idee der Bindung taucht auch im Buddhismus oder beim Yoga auf: Viele suchen sich einen Guru und leben jahrelang mit ihm, um von ihm zu lernen. Was da wirkt und arbeitet, ist die Eins-zu-Eins-Beziehung. Die meisten Musiker oder Sportler entwickeln sich nur durch die jahrelange Beziehung zu einem Lehrer, der ihnen wirklich viel bedeutet.

Irgendwann bemerken Patienten in der Psychoanalyse, dass da etwas in ihnen wächst. „Früher regnete es bei mir wie auf ausgetrockneten Boden, wenn jemand mir etwas sagte oder mir etwas Gutes tun wollte. Irgendwann merkte ich, dass mein Boden fruchtbar wurde und ich den Samen, der da auf meinen Boden fiel, aufnehmen konnte. Endlich konnte etwas in mir wachsen“, sagt eine Patientin.

Manche vergleichen sich auch mit einer verdorrten Pflanze, in der doch noch minimales Leben steckt und die durch das Gießen in der Psychoanalyse endlich wieder aufblühen kann.

Es lässt sich deutlich spüren, wenn dieses Mindestmaß an gesundem Boden endlich da ist. Dann entsteht häufig die Lust an der Meditation, am Buddhismus, an Zen, Yoga, der Bibel etc. Aber jetzt muss dieses Interesse an spirituellen Themen nicht mehr – wie vielleicht vorher – zum Zwang werden und es löst keine unaushaltbaren Verfolgungsängste mehr aus. Die Verzweiflung ist auf eine gewisse Art geringer geworden. Die Analysanden spüren, dass sie nun fähig geworden sind zur Bindung – etwas kann endlich in ihnen andocken.

Der Psychoanalytiker Ralph Zwiebel (DPV/IPV) hat sich intensiv mit dem Buddhismus beschäftigt und sich einer Laien-Ordination unterzogen. Er hat in der Online-Zeitschrift „Psychoanalyse aktuell“ einen Beitrag über Psychoanalyse und Buddhismus geschrieben („Annäherungen an den Buddhismus aus einer psychoanalytischen Perspektive“, 17.1.2018, www.psychoanalyse-aktuell.de). Er schreibt, dass der Buddhismus von der Psychoanalyse lernen könne und umgekehrt.

Psychoanalyse ist heute nicht mehr ein „Analysieren mit Pinzette“, sondern der Psychoanalytiker lässt sich als Übertragungsfigur und als Person selbst verwenden. Er tritt in Resonanz mit dem Patienten. Der Analytiker kann zusammen mit dem Patienten beobachten, was da alles ist und versucht, mit ihm gemeinsam innere Wahrheiten zu erkennen.

Diese Fähigkeit zur Beobachtung und die Liebe zur Wahrheit lassen sich schulen. Auch das Mitgefühl spielt eine große Rolle. Damit der Analytiker mit dem Patienten wirklich „mit-leiden“ kann, muss sein eigenes Leid z.B. in der eigenen Lehranalyse gut gehalten worden sein. Er erkennt mitunter sein eigenes Leiden in dem des Patienten wieder, aber er konnte es oft schon von vielen Seiten her bearbeiten. So ist er auch fähig, die Unterschiede zwischen ihm selbst und dem Patienten zu erkennen. Wer Analytiker wird, dem kann es sehr helfen, Meditationstechniken zu erlernen und diese regelmäßig zu üben.

Der Buddhismus wiederum könnte von der Psychoanalyse annehmen, sich stärker mit den negativen Emotionen und deren Bedeutung zu beschäftigen. „Ich bin auch ein schlechter Mensch“, erfährt man unter anderem in der Psychoanalyse. Es tut sich die Möglichkeit auf, die eigenen Schuldgefühle, den Neid, Hass, die Wut, die zerstörerischen Kräfte, den eigenen Sadismus und die eigene „Bösartigkeit“ zu erkennen und darüber zu sprechen. Vor allem aber gibt die Psychoanalyse dem Patienten sehr viel Raum, zu verstehen, welche Bedeutung seine Emotionen, Phantasien und Affekte haben könnten. Dadurch entsteht im Patienten zunehmend ein innerer Frei- und Spielraum.

Im Buddhismus besteht manchmal die Gefahr, die eigenen negativen Anteile zu verdrängen oder sie stehen zu lassen, ohne deren Bedeutung für wichtig zu erachten.

Man möchte gut und liebend sein. Und das ist man ja auch – wenn man in Ruhe gelassen wird und wenn man Ruhe einkehren lässt. Auch das lässt sich in der Psychoanalyse mit großer Erleichterung immer wieder erleben. Damit die Ruhe einkehrt, um dies alles feststellen zu können, können wiederum die Meditation und die Haltung des Nicht-Reagierens hilfreich sein.

Ralf Zwiebel schreibt: „Dann diskutiert (der Psychoanalytiker Jeffrey Rubin) Rubin aber vier Problemkreise, die mit der Meditation verbunden sein können:

1. Eine ambivalente Haltung dem emotionalen Leben, vor allem negativen Emotionen, gegenüber.

2. Das Loslassen aller Erfahrungen ohne deren Bedeutung zu beachten und damit verbunden mit der Gefahr der Dissoziation.

3. Der Mangel an Interesse an den Inhalten und an der Bedeutung des Materials, das in der Meditation auftaucht.

4. Ausgehend von der Unterscheidung Wollheims von „mental states“ (Gedanken, Gefühle) und „mental dispositions“ (Wissen, Haltungen, Tugenden, Untugenden etc.) beschreibt Rubin, dass Meditation eher „mental states“ als „mental dispositions“ beachtet. Die Schlussfolgerung von Rubin: Meditation kann sowohl hilfreich als auch problematisch sein.“

Ralf Zwiebel, Psychoanalyse aktuell, 17.1.2018

Es loht sich, sich mit dem Buddhismus und der Psychoanalyse auseinanderzusetzen. Bei Beidem geht es um Selbsterkenntnis, Entwicklung, vor allem aber auch um Bindung und Beziehung, wobei die Psychoanalyse hier durch das einmalige Setting ihre besondere Stärke hat.

Zen und Psychoanalyse: Gegner oder Spießgesellen?

Muho Nölke und Dunja Voos im Gespräch

Youtube, Mai 2024

Couched in kindness – Essay (aeon.com)

Jakucho Setouchi (1922-2021) is a revered nun and famous novelist, yet few know how psychoanalysis shaped her spiritual life: „Buddhism can give the impression that, with enough meditation or prayer, mental health problems will simply go away.“ … „When people are suffering, when they have some kind of complex, or when they’re lonely, they need someone to notice them.“

Esther Pelled (2007):

Learning from experience: Bion’s concept of reverie and Buddhist meditation: A comparative study.

International Journal of Psychoanalysis

Volume 88, 2007 – Issue 6, Published online: 31 Dec 2017

https://doi.org/10.1111/j.1745-8315.2007.tb00757.x

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1745-8315.2007.tb00757.x

Dieser Beitrag erschien erstmals am 12.1.2019

Aktualisiert am 6.6.2024

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

Ich habe mit meinem Therapeuten auch keine Vertrauensbasis/keinen „Nährboden“ in mir schaffen können, auf dem neue, positive Erkenntnisse und Verhaltensweisen wachsen konnten. Die Therapie ist jetzt seit 2 1/2 Jahren beendet. Was ist an Positivem geblieben?

Warum ist bei manchen Therapeuten die Fähigkeit, über sich selbst und „ihre“ Therapien kritisch zu reflektieren, so schwach entwickelt? Vielleicht, weil sie „nur/zu viel“ allein sind mit den Therapieverläufen/Patienten, also es an einem supervidierenden/auch aufpassend-korrigierendem und fruchtbare-Impulse-gebendem Gegenüber ( i. S. v. z. B. lebenslanger Intervision) fehlt?

ich finde es ist äußerst schwer diesen nährboden mit dem therapeuten zu schaffen. es hat bei mir bisher nicht funktioniert. und jetzt sind wir in der abschiedsphase angekommen. ich kann davon nur träumen, wie schön dieses setting sein kann und fühle mich von etwas beraubt.