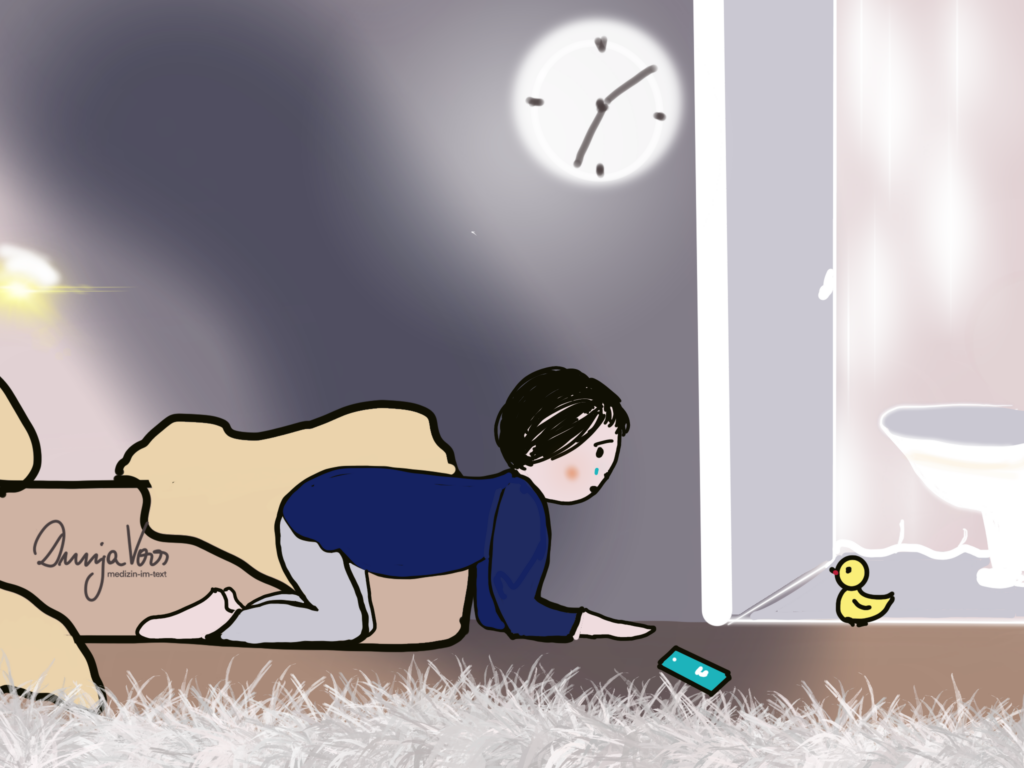

Du wachst auf und alles dreht sich. Du musst Dich vielleicht übergeben, fühlst Dich benommen und bist wie seekrank, ohne auf einem Schiff zu sein. Die Diagnose: Neuronitis vestibularis – ein entzündeter Gleichgewichtsnerv. Vielleicht ist es aber auch eine Vestibularismigräne. Dieser Schwindel macht vor allem in den ersten Stunden sehr große Angst. Doch rede Dir gut zu und versuche, Dich ruhig zu verhalten. Wenn Du Deinen Mund und Deine Hände frei bewegen kannst, ist es sehr wahrscheinlich zumindest kein Schlaganfall. Du kannst den FAST-Test machen, um orientierend einen Schlaganfall festzustellen oder auszuschließen.

Die Ursache für den Gleichgewichts-Ausfall ist oft nicht festzumachen. Es ist aber nicht selten ein Wendepunkt im Leben. Bei der Neuronitis vestibularis ging häufig ein Infekt voraus, bei der Vestibularismigräne war es vielleicht Stress. Diese Art des Schwindels, der Drehschwindel, tritt meistens plötzlich auf und ist trotz der Heftigkeit meistens harmlos. Die Neuronitis dauert akut einige Tage, zieht sich in abgeschwächter Form über Wochen hin und vergeht dann langsam wieder.

Im Althochdeutschen bedeutet Schwindel das „Schwinden der Kräfte und Sinne“. Wenn uns schwindelig wird, schwindet auch unsere Muskelkraft – deswegen bekommen wir beim Schwindel häufig auch Angst. Wir merken, dass wir uns nicht mehr festhalten können. Wenn uns beim Schwimmen schwindelig wird, haben wir das Gefühl, dass uns die Kraft fehlt, uns noch aus dem Wasser zu ziehen. Schwindel ist der Ohnmacht sehr nah. Der langsame Aufbau der Muskulatur durch regelmäßiges Muskeltraining kann die Neigung zu Schwindel reduzieren.

1. Der Drehschwindel, lateinisch Vertigo (vertere = drehen), ist mit dem Eindruck verbunden, dass sich die Außenwelt vor den Augen dreht. Bei geschlossenen Augen, hat man das Gefühl, der ganze Körper würde gedreht. Wer mit Drehschwindel geht, der schwankt wie ein Betrunkener.

2. Ein Schwankschwindel äußert sich durch ein schwankendes Gefühl beim Gehen, Stehen oder Sitzen. Von außen ist diese Unsicherheit jedoch kaum erkennbar: Der Betroffene kann normal gehen und stehen.

Wir halten unser Gleichgewicht mithilfe des Innenohrs, der Augen, der Muskeln und des Gehirns, in dem die Informationen der Sinnesorgane verarbeitet werden. Im Innenohr sitzen drei Bogengänge. Sie nehmen die Drehbewegungen (= Rotationsbewegungen) des Kopfes auf, z.B. wenn wir „Nein“ oder „Ja“ sagen oder den Kopf zur Schulter neigen.

Die Bogengänge gehen vom „kleinen Schlauch“ (Utriculus) aus. Daneben liegt das „Säckchen“ (Sacculus). Sacculus und Utriculus heißen auch „Macula-Organe“ – sie nehmen Bewegungen in einer Ebene wahr, wie z.B. Aufzugfahren (hoch-runter, Sacculus) oder die Beschleunigung beim Autofahren (vor-zurück, Utriculus). Vom Innenohr zieht der Gleichgewichtsnerv (Nervus vestibulocochlearis, der 8. Hirnnerv) zum Hirnstamm. Hier gibt es Verbindungen zum vegetativen Nervensystem, zu den Augenmuskeln, zum Thalamus, zum Kleinhirn (Feinmotorik) und zur Hirnrinde.

Akut kannst Du erstmal nicht viel machen, außer Dich wirklich ruhig zu halten. Wenn Du Dich ruhig hinsetzt, kann das Drehen zur Ruhe kommen. In den nächsten Wochen, wenn der Schwindel noch etwas bleibt, versuchen viele vieles, doch eigentlich hilft körperliches Training am besten. Manche empfinden eine osteopathische Behandlung als hilfreich. Auch die sogenannte „Atlastherapie“ wird häufig als entlastend beschrieben: Der Atlas ist der erste, oberste Halswirbel, durch den unter anderem der Nervus vagus (der 10. Hirnnerv) verläuft, der wiederum für unsere Beruhigung und die Verdauung zuständig ist. Genau wie bei der Reiseübelkeit, ist auch bei der Neuronitis vestibularis der Nervus vagus überreizt. Hier kann auch ein „Zuviel“ an Dopamin eine Rolle spielen.

Wohl die meisten Menschen kennen den Effekt, von Reiseübelkeit auch sehr müde zu werden. Übungen wie Schaukeln, Kopfstand oder Vorwärtsrollen können dazu führen, dass wir uns müde fühlen, dass uns übel wird, dass wir Hals- und Muskelschmerzen oder gar ein fiebriges Gefühl bekommen. Diese Überanstrengungsreaktion wird auch postexertionelle Malaise genannt. Damit ist das Unwohlsein bzw. die übermäßige Erschöpfung nach mäßiger körperlicher Beanspruchung gemeint (post = nach, exercitium = Übung, Malaise = Schlechtgehen). Hast Du am Tag vor dem Schwindel zu viel Sport gemacht? Oder umgekehrt: Hast Du zu lange am Schreibtisch gesessen? Tatsächlich kann eine Neuronitis vestibularis oder eine Vestibularismigräne auch nach körperlicher Überbeanspruchung auftreten, z.B. nach einer langen Wanderung. Nicht selten ist diejenige Ohrseite betroffen, auf der man nachts auf dem Kissen liegt. Wenn Du also auf dem rechten Ohr liegend mit Schwindel aufgewacht bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der rechte Gleichgewichtsnerv betroffen ist.

Obwohl der Drehschwindel meistens eine Sache des Innenohrs ist, kannst Du Dir unter anderem auch mit der Beschallung des Trommelfells (= Mittelohr) helfen. Die richtige Musik kann zu erleichtertem Aufatmen führen, was uns auch zeigt, wie eng das Gleichgewichtssystem mit der Atmung zusammenhängt. Bei der Reisekrankheit atmen wir häufig ganz flach. Wenn wir summen, bringen wir unser eigenes Trommelfell zum Schwingen. Das wiederum kann das Gleichgewichtssystem stärken. Manche Gesänge zielen genau auf diese heilsame Resonanz hin wie z.B. gregorianische Gesänge. Auch das Chanten von Mantras beim Yoga hat eine Wirkung auf das Trommelfell, das Gleichgewichtssystem und die „Stimmung“.

Der 10. Hirnnerv ist auch beteiligt an der Versorgung des Kehlkopfes, in dem die Stimmbänder sitzen. Auch die Luftröhre und die Bronchialmuskulatur wird teilweise vom 10. Hirnnerv versorgt.

Die Muskeln als Sinnesorgan In unseren Muskeln liegen Rezeptoren (also Empfänger von Nervenimpulsen), die das Gehirn über die Stellung der Muskeln informieren. Diese sogenannten Propriorezeptoren (proprius = eigen) ermöglichen es uns, unsere eigene Körperhaltung wahrzunehmen.

Wenn wir die Augen schließen, wissen wir trotzdem, wie unser Körper im Raum steht, sitzt oder liegt. Dennoch fällt es uns schwerer, das Gleichgewicht mit geschlossenen Augen zu halten, denn die Augen kontrollieren mit, wo wir uns befinden und wie wir stehen und gehen. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass wir durch ein Training unserer Muskeln unser Gleichgewichtssystem schulen und verbessern können.

Die Fähigkeit, die eigene Körperstellung wahrzunehmen, wird „Tiefensensibilität“ (Propriozeption) genannt. Diese Tiefensensibilitätsnerven gehen von den Muskeln aus. Die Tiefensensibilität funktioniert, egal, ob wir unsere Augen geöffnet oder geschlossen haben. Sportler haben oft eine gute Tiefensensibilität. Sie kann trainiert werden: Gleichgewichtsübungen wie z.B. Balancieren, Barfußlaufen oder Stand-up-Paddling (SUP) können auf Dauer eine gute Wirkung zeigen.

Bei Schwindel ist oft erst Ausruhen angesagt. Danach aber sind körperliche Aktivität an der frischen Luft, ausreichend Schlaf und eine ausreichende Flüssigkeits- und Salzaufnahme die wichtigsten Therapie-Bausteine.

Viele Menschen mit Schwindel befürchten, einen Tumor im Kopf zu haben. Das ist zum Glück nur äußerst selten der Fall – meistens gibt es dann auch mehrere Symptome, die auf einen Hirntumor hinweisen wie z.B. Bewegungsstörungen. Auch Multiple Sklerose kann sich hinter einem Schwindel verbergen, doch meistens stehen auch bei Multipler Sklerose (MS) andere Beschwerden im Vordergrund.

Eine mögliche Ursache von Schwindel kann ein Akustikusneurinom sein, wobei hier jedoch neben dem Schwindel häufig auch ein Hörverlust auftritt. Meistens richtet das Akustikusneurinom (= gutartiger Tumor im Kleinhirnbrückenwinkel) nichts Schlimmes an – wohl die meisten Betroffenen leben damit ein Leben lang, ohne davon zu wissen. Manchmal wird ein Akustikusneurinom bei der Schwindel-Diagnostik festgestellt, wobei es sein kann, dass das Akustikusneurinom nur in geringem Ausmaß am Schwindel beteiligt ist.

Meistens werden Akustikusneurinome zufällig bei MRT-Untersuchungen (Magnetresonanztomographien) entdeckt. Das Akustikusneurinom lässt sich gut mit einer Hirnstammaudiometrie (BERA, Brain Stem Evoked Response Audiometry) diagnostizieren. Die Untersuchung ist weder schmerzhaft noch unangenehm – man muss nur ruhig liegen, während Elektroden die Hirnstamm-Ströme aufnehmen.

Häufig ist bei einem Akustikusneurinom keine Operation notwendig. Man beobachtet über die Jahre nur, ob es sich ausdehnt. Eine Operation am Akustikusneurinom kann unter Umständen bewirken, dass sich im Laufe der Zeit Symptome auf der anderen Seite, auf dem bis dahin gesunden Ohr zeigen. In seltenen Fällen entsteht ein Cogan-Syndrom.

Der Innenohr-Schwindel wird auch „peripherer Schwindel“ genannt, weil er nicht vom Zentralen Nervensystem ausgeht. Der Innenohr-Schwindel, so unangenehm er ist, ist meistens harmlos und kann mit dem Unterberger Tretversuch festgestellt werden.

Schaue auf einen Gegenstand vor Dir. Schließe die Augen und trete 50-mal mit eng aneinander stehenden Beinen auf der Stelle. Wenn Du die Augen wieder öffnest und Du Dich nicht mehr als 45 Grad vom Gegenstand abgewendet hast, ist es wahrscheinlich kein Innenohrschwindel. Bei einem Innenohr-Schwindel drehen sich die Betroffenen manchmal um 90 Grad oder mehr vom Gegenstand weg, ohne es zu bemerken.

In einer Studie der Cambridge University (2006) zeigte sich bei zwei Patienten ein Schwindel mit Nystagmus nach körperlicher Anstrengung. Beide Patienten hatten ein Akustikusneurinom, was unter anderem durch den Hörverlust auf einem Ohr erkennbar war. Die Forscher forderten die Patienten auf, 30 Sekunden lang zu hyperventilieren. Es zeigte sich dann ein „schlagender Nystagmus“ zur Seite des beschädigten Ohrs, das heißt, die Augen machten ruckartige Bewegungen hin zu dem Ohr, auf dem der Patient weniger hören konnte. Die Forscher empfehlen, bei Patienten mit Schwindel und Verdacht auf ein Akustikus-Neurinom einen Hyperventilations-Test zu machen (das lässt sich jedoch kaum im akuten Stadium machen, denn viele haben dann sowieso einen Nystagmus). Wenn die Betroffenen 30 Sekunden lang hyperventilieren, ohne dass sich ein Nystagmus zeigt, ist das ein gutes Zeichen. Dazu kann man z.B. die Yoga-Übung Kapalabhati nutzen (z.B. Youtube-Video mit Anna Trökes).

Die Ursache des Schwindels kann meistens allein durch die Beschreibung der Symptome gefunden werden. Der Arzt unterscheidet zwischen dem Innenohrschwindel und dem Schwindel, der durch Hirnschädigungen hervorgerufen wird. Gehirn und Hirnstamm zählen zum zentralen Nervensystem, das Innenohr gehört zum „peripheren Nervensystem“ (= außerhalb des Gehirns liegend). Daher leiten sich auch die Begriffe „zentraler“ und „peripherer Schwindel“ ab.

Der Innenohrschwindel (peripherer Schwindel) äußert sich durch plötzlichen Drehschwindel und häufig auch durch zittrige Augenbewegungen (Nystagmus), wie sie z.B. nach dem Karusselfahren oder bei Zugfahrten auftreten. Der zentrale Schwindel ruft eher unbestimmte Schwindelgefühle hervor. Häufig leiden alte Menschen darunter, z.B. nach einem Schlaganfall. Viele jüngere Menschen mit unklarem Schwindel finden häufig gar keine Antwort darauf, woher ihre Schwindelgefühle kommen. Die Ärzte vermuten dann meistens „Kreislaufbeschwerden“ oder einen psychisch bedingten Schwindel.

Posturographie (Wikipedia): Die Posturographie (Gleichgewichtsanalyse) ist ein Verfahren zur Ermittlung der Funktionsfähigkeit der Gleichgewichtsregulation unter Belastung der unteren Extremitäten. Ein einfaches diagnostisches Verfahren zeigt auch der HNO-Arzt Dr. Joachim Draws: https://youtu.be/cC-vn4CLUKs

Als systemischer Schwindel wird der kreislaufbedingte Schwindel bezeichnet, wie er z.B. nach dem Blutspenden oder bei niedrigem Blutdruck auftritt. Der „systemische Schwindel“ bzw. die „Kreislaufprobleme“ sind eine typisch deutsche Krankheit. In vielen anderen Ländern sind Kreislaufprobleme kaum bekannt. Es gibt jedoch Kulturen, die für den Schwindel viele Worte haben, da er dort eine große Rolle spielt.

Nicht zuletzt ist die Suche nach psychischen Ursachen sinnvoll, doch viele haben Hemmungen, aufgrund von Schwindel zum Psychotherapeuten zu gehen. Der Begriff „Schwindel“ hängt eben eng zusammen mit dem „Schwindeln“, was für „Lügen“ steht. Manche Patienten empfinden daher Scham- und Schuldgefühle. Schwindel bedeutet sowohl körperlich als auch seelisch den Verlust des Gleichgewichts. Beim Schwindeln spüren wir das Abweichen von der Wahrheit, was zu dem Gefühl von Orientierungsschwierigkeiten führen kann.

Nicht selten taucht der Schwindel in Lebensphasen auf, die von Unsicherheit und Veränderung geprägt sind: Wenn durch eine Trennung, durch finanzielle Probleme, durch Umzug oder die Geburt eines Kindes zeitweise der Boden unter den Füßen verloren geht, dann kann die Seele so überfordert sein, dass sich diese Überforderung als Schwindel äußert.

Agoraphobie: Die Angst auf freien Plätzen taucht oft im Rahmen von Angststörungen auf. Die Angst selbst kann Schwindelgefühle auslösen. Jedoch kann es auch umgekehrt sein: Wer an einem körperlichen Schwindel leidet, kann Angst auf freien Plätzen bekommen.

Handelt es sich um eine plötzlichen Drehschwindel, der durch eine Störung im Innenohr verursacht wird, können einige Tage Bettruhe und Medikamente gegen den akuten Schwindel (Antivertiginosa, Reisetabletten) helfen. Es sind Mittel (eigentlich oft Beruhigungsmittel), die man auch bei der Reisekrankheit verwendet. Andere sagen, dass Aktivität (z.B. Gehen an frischer Luft) schneller Besserung bringt. Das geht natürlich nur, wenn Gehen möglich ist. Doch auch Krabbeln im Vierfüßlerstand kann hilfreich sein.

„Es sieht unmöglich aus, aber sie können gehen.“ Ein Arzt über Menschen mit einer Neuronitis vestibularis (Schwindel – Youtube-Video von Nerdfallmedizin). Medikamente sollten nur wenige Tage eingenommen werden, denn sonst hindern sie das Gehirn daran, neue Wege zur Herstellung des Gleichgewichts zu finden.

Akut geht es vielen Menschen am besten, wenn sie die Augen geschlossen halten. Anderen hilft es, auf eine Lampe zu schauen. Die äußere Orientierung ist beim Ausfall des Gleichgewichtsnerven zeitweilig verloren, aber sie kommt zurück. Oft ist es hilfreich, wenn ein vertrauter Mensch die Hand hält. Der Tastsinn funktioniert weiterhin und auf ihn kann man sich verlassen.

Als Patentrezept gilt jegliche Bewegung und Aktivität, egal ob in Form von Yoga, Joggen oder Spazierengehen. Besonders auch Koordinationsübungen können das Gleichgewichtssystem enorm stärken.

Früher wurden oft blutverdünnende Mittel wie Hydroxyethylstärke (HAES) oder Pentoxiphyllin gegeben, was sich jedoch als wenig wirksam erwiesen hat. Professor Michael Strupp, Neurologie Uni München, sagte 2008 in der Deutschen Apothekerzeitung: „Beliebt, aber bei Schwindel unwirksam sind zum Beispiel Präparate, die angeblich oder tatsächlich durchblutungsfördernd wirken. Dies gilt etwa für Ginkgo biloba, Pentoxifyllin, niedermolekulare Dextrane, Hydroxyethylstärke oder diverse homöopathische Präparate. Keinen Nutzen hat in der Schwindeltherapie auch die Stellatumblockade, bei der im Halsbereich Lokalanästhetika injiziert werden, um vegetative Nervenbahnen zu blockieren und dadurch die Durchblutung des Gleichgewichtsorgans zu verbessern. Zudem sollten Neuroleptika unter anderem wegen ihres Nebenwirkungsprofils bei Schwindelbeschwerden nicht mehr zum Einsatz kommen.“

Heute werden häufig Cortisontherapien durchgeführt, wenn der Arzt eine Entzündung des Gleichgewichtsnerven als Schwindel-Ursache vermutet. Oft wird auch Histidin gegeben – eine Aminosäure, die die Nervenhüllen (Myelinscheiden) schützt. Meiner Erfahrung nach lassen Neuronitis-vestibularis-Symptome mit Medikamenten kaum schneller nach als ohne Medikamente.

Der drehende Tanz, den die Derwische tanzen, heißt „Sema“ (so heißt auch die Zeremonie); der sich drehende Derwisch ist ein „Semazen“. Der Derwisch folgt einer muslimischen Glaubensrichtung namens „Sufismus“. Der Anatom und Gerichtsmediziner Philippe Charlier (auf Twitter @doctroptard hat auf seiner Weltreise den türkischen HNO-Arzt Dr. Murat Enoz (www.ent-istanbul.com) besucht. Der Arzt erzählt, dass sich die Derwische durch eine ausgesprochen gute Gesundheit auszeichnen.

Systemische (also Systeme des Körpers betreffende) Erkrankungen seien den Derwischen so gut wie unbekannt, erklärt Dr. Murat Enoz. Die Schwingungen der Musik, die während des Tanzes erklingen, wirken auf den ganzen Körper, wobei der Muskeltonus sinkt. Auch Musik und Singen können möglicherweise Schwindel lindern. Unsere eigene Stimme bringt auch das Gewebe im Kopf zum Schwingen und wirkt auf das Ohr, dem Sitz des Gleichgewichtsorgans. Derwische können tanzen, ohne schwindelig zu werden.

Den Tanz der Derwische zu erlernen, sei nicht einfach, erklärt Dr. Murat Enoz. Er führt in der arte-Sendung „Magische Orte in aller Welt: Türkei“ vor, wie es geht. Hier eine Zusammenfassung: Die Arme werden gehoben, die rechte Hand ist oben, die linke weiter unten. Die Finger der rechten Hand zeigen nach oben, die der linken Hand nach unten. Die Rotationsachse verläuft durch das linke Bein. Der Kopf ist um 25 Grad nach rechts geneigt, das Gesicht leicht nach links gedreht, die Augen sind halb geöffnet. Das rechte Ohr wird so im Tanz gleichmäßig stimuliert. Das linke Ohr bildet das oberen Abschluss der Rotationsachse. Die Sohle des linken Fußes wird flach aufgesetzt und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.

Maria Villar-Martinez und Peter J. Goadsby

Vestibular migraine: an update.

Current Opinion in Neurology 37(3):p 252-263, June 2024. | DOI: 10.1097/WCO.0000000000001257

https://journals.lww.com/co-neurology/fulltext/2024/06000/vestibular_migraine__an_update.9.aspx

POTS (Posturales Tachykardiesyndrom) und Autoimmunerkrankungen prädisponieren für vestibuläre Migräne

Ärzteblatt, Juli 2024

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/152476/POTS-und-Autoimmunerkrankungen-praedisponieren-fuer-vestibulaere-Migraene

Einweisung in den Drehtanz der Mevlevi Derwische

Ein Erlebnisbericht von Bernhard Wosien (1908-1986)

www.choretaki.com/blogs/maria-babriele-wosien

Auszug aus dem Buch „Die Sufis und das Gebet in Bewegung“

Metanoia-Verlag, Auflage 2006

Yates, B., Billig, I., Cotter, L., Mori, R. and Card, J. (2002)

Role Of The Vestibular System In Regulating Respiratory Muscle Activity During Movement.

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 29: 112-117

https://doi.org/10.1046/j.1440-1681.2002.03612.x

Bohn, Ralf (2022):

Das Karussell – Schwindel, Tausch und Täuschung:

Szenen einer Medienphilosophie

Szenografie & Szenologie, 17, Bielefeld: transcript Verlag.

https://doi.org/10.14361/9783839461259

OpenAccess www.ssoar.info (PDF)

Alessandro De Stefano et al. (2012):

Malignant paroxysmal positional vertigo

Auris Nasus Larynx, Volume 39, Issue 4, August 2012, Pages 378-382

https://doi.org/10.1016/j.anl.2011.07.008

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0385814611001969

Hilton, Malcolm P and Pinder, Darren K (2014):

Das Epley-Manöver für den gutartigen paroxysmalen Lagerungsschwindel

https://doi.org/10.1002/14651858.CD003162.pub3 https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003162.pub3/full/de

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am: 27.6.2006

Aktualisiert am 2.7.2024

VG-Wort Zählpixel

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

Hallo ich bin 30 Jahre alt habe seit 10 Jahren dauerschwankschwindel es gibt keine Minute ohne in nur dan wenn ich schlafe habe ich ihn nicht ich hab so eine angst das ich was schlimmes habe mir kann keiner helfen haben sie ein Tipp für mich bitte ich weiß nicht mehr weiter lg nancy