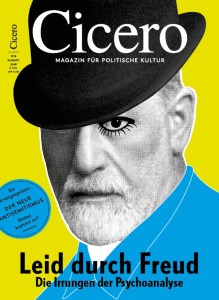

In der August-2019-Ausgabe des Cicero komme auch ich im Beitrag „Leid durch Freud“ von Sophie Dannenberg zu Wort. Ich war überrascht, wie ausführlich ich als Person beschrieben wurde. „Sie hat die zarte Aura einer Frau, die im späten Schein der Lampe kluge Briefe schreibt.“ Hier möchte ich korrigieren, dass ich eher im frühen Schein der Lampe Briefe schreibe, da ich nach Einbruch der Dunkelheit kaum wachzuhalten bin. „Fast wie die Frauen um Freud herum, Lou Andreas-Salomé, Marie Bonaparte, Sabina Spielrein und all die anderen, die ihn (Anmerkung: Sigmund Freud) mit ihren Ideen versorgten, damals, als die Seele noch ganz langsam war.“ (Bild: mit freundlicher Genehmigung von Cicero)

Es bereitet mir Unbehagen, mit Sabina Spielrein (1885-1942), Marie Bonaparte (1882-1962) und Lou Andreas-Salomé (1861-1937) (vielen vielleicht bekannt aus Irvin Yaloms Roman „Und Nietzsche weinte„) assoziiert zu werden, weil ich mich ihnen ziemlich weit weg fühle. Viele kennen Sabina Spielrein aus dem Film „Eine dunkle Begierde“ aus dem Jahr 2011 (Wikipedia), in dem eine anfänglich „verrückte“ Frau dargestellt wird, die bei Carl Gustav Jung (1875-1961) in Behandlung war und mit dem sie später eine Liebesbeziehung einging.

Immerhin bin ich damit zufrieden, dass ich in Sophie Dannenbergs Augen so erscheine: „Ihr fehlt das Schnittige, das ich an Bohus und Otte wahrzunehmen glaubte.“

Der Psychiater Professor Martin Bohus ist wissenschaftlicher Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim. „Bohus wollte selbst mal Psychoanalytiker werden und brach die Ausbildung nach sechs Jahren ab“, schreibt Dannenberg. Martin Bohus steht der Psychoanalyse mehr als kritisch gegenüber.

„Bei ernsthaften psychischen Erkrankungen hingegen benötigen Sie einen Therapeuten, der gezielt interveniert und störungsspezifisch arbeitet, nicht einen, der hinter der Couch sitzt und sich weitgehend in Schweigen hüllt“, sagt Martin Bohus im Cicero. Einerseits ja und andererseits: Hätte ich als junge Studentin nicht eine Analytikerin gehabt, die „hinter der Couch sitzt und sich weitgehend in Schweigen hüllt“, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Chance gehabt hätte, in einem so großen Ausmaß in ein besseres Leben zu finden wie ich es dank Psychoanalyse tun konnte.

Denn das Schweigen des Psychoanalytikers ist eben viel mehr als „nur Schweigen“: Es ist eine Präsenz, von der eine starke Wirkung ausgeht. Das Schweigen kann je nach Situation zum Beispiel als Ignoranz und Abwesenheit empfunden werden, aber auch als ein Gehalten- und Verstandenwerden. Beides kann analysiert werden, was beim Patienten Veränderung bewirkt. Ganz besonders ist das Schweigen aber oft ein Vorgang, bei dem bisher Unverdautes, Beunruhigendes und Unverstandenes transformiert wird in etwas Verständliches, das sich vielleicht sogar erstmals in Worte fassen lässt.

Auch der Psychiater Professor Christian Otte, Charité Berlin, kommt im Cicero-Beitrag zu Wort. Er kritisiert: „Die (Patienten) sollen dann zum Beispiel ihre Medikamente absetzen, weil die Psychoanalyse manchmal immer noch diesen Allmachtsanspruch hat, fast alle Aspekte einer Erkrankung erklären und auch heilen zu können.“

Das Thema „Medikamente“ wird unter Analytikern sehr kontrovers diskutiert und viele sehen Medikamente ebenfalls als notwendig oder untersützend an. Ich selbst habe hier eher eine „radikale“ Haltung und arbeite ebenfalls lieber mit Patienten, die keine Medikamente einnehmen, aber nicht, weil ich einen „Allmachtsanspruch“ hätte, sondern weil ich das Gefühl habe, einen klareren Kontakt zum Patienten zu haben, wenn er keine Medikamente nimmt. Auch der Patient hat dann aus meiner Sicht einen besseren Kontakt zu sich selbst. Die Verschlimmerung und Verbesserung von Zuständen ist aus meiner Sicht ohne Medikamente leichter als ein „Kompass“ zu nutzen. Die Ursachen können dann leichter im Patienten selbst und in der psychoanalytischen Beziehung gefunden werden.

So ähnlich beschreibt es auch die Psychoanalytikerin Danielle Knafo (International Psychoanalyitc Association, IPA) in dem Youtube-Video „Psychosis: Key Psychoanalytical Concepts“, youtu.be/i26yCP0GL2M (Siehe auch: Bertram Karon und Gary VandenBos: Psychotherapy of Schizophrenia: The Treatment of Choice, amazon).

Gefreut habe ich mich über den Beitrag „Psychoanalyse ist besser als ihr Ruf“ von Professor Hans-Jürgen Wirth, Psychosozial-Verlag, im Cicero, 14.8.2019: „Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth hat sich über die Titelgeschichte aus dem aktuellen Cicero geärgert. Darin hieß es, die Methoden von Sigmund Freuds Psychoanalyse seien überholt. Doch vielmehr sei das gezeichnete Bild davon veraltet, meint Wirth.“ Ja, das ist der Punkt. Allerdings zeigt sich auch hier, wie weit der Begriff „Psychoanalyse“ gefasst wird. Im Gespräch mit Sophie Dannenberg sagte ich – wenn ich mich richtig erinnere – dass die „klassische“ Psychoanalyse immer noch so durchgeführt werde, wie eh und je, nämlich hochfrequent auf der Couch. So verstehe ich selbst die „klassische“ Psychoanalyse (in hochmoderner Form), vielleicht auch, weil ich sie selbst in meiner Lehranalyse als Analysandin intensiv erlebt habe. In der Sprache der Krankenkassen gibt es den Begriff „Psychoanalyse“ jedoch nicht – hier heißt es „Analytische Psychotherapie“, die in vielen verschiedenen Settings durchgeführt werden kann.

Und so schreibt Hans-Jürgen Wirth in seinem Gastbeitrag: „Auch die Ausgangsthese der Autorin, ‚das Setting, das sich bis heute nicht verändert hat – der Patient liegt auf der Couch‘, ist sachlich falsch. Wie die Statistiken der Krankenkassen zeigen, macht das klassische Couch-Setting mit zwei bis vier Stunden wöchentlich nur einen Anteil von unter fünf Prozent an den erbrachten therapeutischen Leistungen von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern aus.“

Glücklicherweise kommt in dem Beitrag „Leid durch Freud“ noch der Psychologe Professor Bernhard Strauß, Universität Jena, zu Wort, der zum Begriff „Ödipuskomplex“ erklärt:

„Dennoch ist er (Anm.: der „Ödipuskomplex“) für uns ein hilfreiches Reflexionsmodell für die Aufgabe des Menschen, seine Geschlechtsidentität zu finden. Denn dafür interessieren sich schon Kleinkinder.“ Und weiter heißt es: „Strauß ist darum optimistisch. Er sieht in der Psychoanalyse eine Methode der Zukunft, solange sie wissenschaftlich offen bleibt.“

„Penisneid, Über-Ich und Ödipuskomplex – Sigmund Freud ist Begründer vieler Theorien. 80 Jahre nach seinem Tod sind sie weitestgehend widerlegt“, schreibt der Chefredakteur von Cicero, Christoph Schwennicke am 24.7.2019 im Cicero. Ich frage mich, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Freud hat unzählige Theorien aufgestellt, allein die „Traumdeutung“ ist ein dicker Wälzer voller interessanter Theorien. Man müsste jede einzelne Theorie herauspicken und sie belegen oder widerlegen, um zu der Aussage zu kommen, dass Freuds Theorien „weitestgehend widerlegt“ sind. Und wie würde man dabei vorgehen? Mittels MRT, EEG und Schlaflabor? Mithilfe von Fragebögen? Mit psychologischen Experimenten mit Kindern?

Der Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Mark Solms (IPA) schreibt viel über einzelne Theorien Freuds, die sich als „richtig“ erwiesen haben, siehe z.B. „Neuroscience of Dreaming: What Freud got right“ und natürlich auch: Mark Solms: The Neurobiological Underpinnings of Psychoanalytic Theory and Therapy. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 4.12.2018.

Zur Frage der „Wissenschaft“ und der Erforschbarkeit der Psychoanalyse gibt es viele Meinungen. Wenn es heißt, die Psychoanalyse sei wissenschaftlich erwiesen, geht es auch darum: Welche Psychoanalyse ist gemeint? Ist es die „Analytische Psychotherapie“ mit zwei bis drei Terminen pro Woche im Sitzen oder geht es um die klassische, hochfrequente Psychoanalyse im Liegen auf der Couch mit vier bis fünf Terminen pro Woche? (Siehe: „Psychoanalyse ist wirksam„)

Ich meine, dass sich die klassische Psychoanalyse nicht mit den Mitteln erforschen lässt, wie sie z.B. in medizinischen Studien gefordert werden (siehe auch: Egle Laufer in „Encounters through Generations“). Ich glaube, die Psychoanalyse lässt sich ähnlich wenig „wissenschaftlich“ erforschen wie die Liebe. Jedenfalls mit heutigen Mitteln nicht. Und doch ist die Wirkung spürbar: Jedes Mal, wenn ich innerlich in einer Sitzung diese Veränderung spüre – ob als Analytikerin hinter der Couch oder als Analysandin auf der Couch – bin ich berührt von der Tiefe der Veränderung und denke gleichzeitig: Wie will sich diese innere Bewegung, die gerade stattfand, messen oder darstellen lassen? Es ist so ein komplexes und weites Feld.

Eine Stelle des Beitrags von Sophie Dannenberg berührt mich jedoch sehr – vielleicht lässt sich hier verstehen, warum der Beitrag so geworden ist, wie er ist: „Manchmal frage ich mich, was ohne Filou (Anm.: den Hund) aus mir geworden wäre. Von allen seelischen Verletzungen, die Menschen einander antun können, scheint die durch eine ungute Analyse die tiefste zu sein.“

Was so eine große Wirkung haben kann wie eine Psychoanalyse, kann auch retraumatisieren, zutiefst verletzen und zu neuen Wunden führen. Es ist eine Methode, die mit großer Vorsicht anzuwenden ist. Daher ist die lange, sorgfältige Ausbildung auch so wichtig. Da ziehen schnell einmal einige Jahre ins Land. Was mich an der Psychoanalyse so fasziniert, ist die Anerkennung des Leidens ohne Wenn und Aber und dass das Leiden wirklich angeschaut, gehalten und immer wieder auch transformiert wird. Für mich entsteht dabei bei der Arbeit auch „Freud durch Leid“. Es ist zutiefst sinnvoll.

Dorothea Huber et al. (2012):

Comparison of cognitive-behaviour therapy with psychoanalytic and psychodynamic therapy for depressed patients – A three-year follow-up study

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 2012, 58: 299-316

https://doi.org/10.13109/zptm.2012.58.3.299

www.vr-elibrary.de/doi/abs/10.13109/zptm.2012.58.3.299#.XVU0yegzbIU

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 15.8.2019

Aktualisiert am 13.10.2025

VG-Wort Zählpixel

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

Manches ist einfach in Cicero ohne aktuelle Sachkenntnis zum Thema geschrieben worden und wollte wohl nur alte Kischees bedienen. Schade.

Was sind „ernsthafte Erkrankungen“ bei Bohus? Vielleicht die, für die eine Psychoanalyse kontraindiziert ist? Der Abbruch der Analyse nach sechs Jahren kann bei ihm viele gute Gründe gehabt haben, aber vielleicht fehlt gerade das verflixte 7te Jahr.

Bohus hat mal als jüngerer engagierter Psychiater in Freiburg Borderliner nach Linehan behandelt, wie ich es als älterer Kollege in der Nähe mitgekriegt habe. Das war ja nachvollziehbar, dass eine Ex-Betroffene eine Methode zur Besserung macht. Ich war immer auch der Tiefenpsychologie verbunden, wo sie hilfreich ist – und das ist sie in weiten Fällen, auch da, wo ein frommes Warten auf Godot den naturwissenschaftlich gepolten Hardlinern nichts in die Hände gibt, weil ihre Experimente ihnen noch keine Hinweise geben.

Es ist doch denkwürdig, dass vieles von den klassisch phänomenologisch ausdifferenzierten Psychopathologica vor 100 Jahren ohne Experimente mehr praktische Handhabe produziert hat als das Credo der hier genannten Godot-Jünglinge mit ihrem Prinzip Hoffnung. Der naturwissenschaftlich ausgebildete Freud war da auch weiter und beispielhaft aktuell in seiner Praxis.

Das einzige, was mich etwas an dem tollen Beitrag von Wirth stört, ist, dass er zwar zu Recht die heutige Dominanz der Frauen gut findet, aber dabei die älteren Herren irgendwie schlechter abschneiden. Sie haben doch dafür gesorgt, dass alle Geschlechter Zugang zu diesen Techniken finden.

Leider wird von den Cicero-Lesern eher nicht zur Kenntnis genommen, was hier alles im Blog zu lesen ist.