Als damals die Flugzeuge ins World Trade Center rasten, sah man geschockte Menschen, die sich vor Entsetzen übergaben. Die Eindrücke waren überwältigend. Die Menschen befanden sich in einem Zustand puren Entsetzens und der Verwirrung. Viele Betroffene waren zunächst weit davon entfernt, sich mit Worten äußern zu können. Sie konnten nur mit Mühe sagen: „Da ist ein Flugzeug ins Gebäude geflogen.“ Was in der Psyche dieser Menschen ankam, war ein Eindruck, der noch nicht in Gänze gedacht oder in Worte gefasst werden konnte. Rohe, überwältigende Eindrücke erlebten wir wahrscheinlich besonders als Baby sehr stark, doch auch als Erwachsene haben wir damit zu tun.Weiterlesen

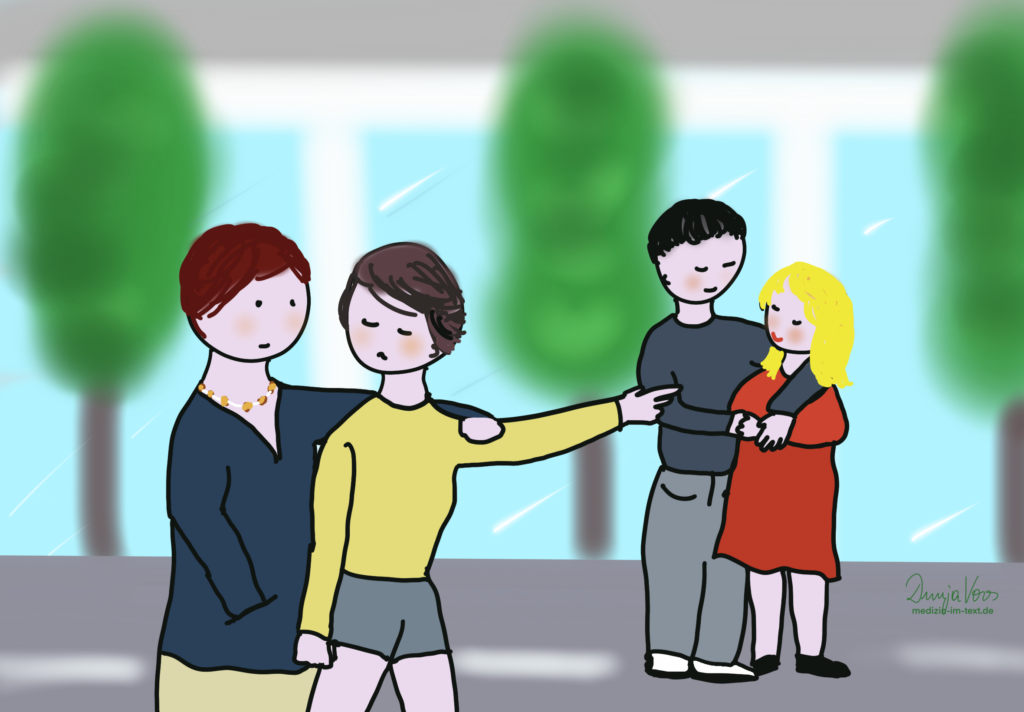

Wahrscheinlich bist du auch schon mal an einer zerbrochenen Beziehung verzweifelt. Du warst traurig und wütend, aber irgendwann hast du es vielleicht ganz versteckt auch genossen, den anderen zu erzählen, wie fies der oder die andere zu Dir war. Im Tagtraum stellst Du Dir vor, wie Du sterbenskrank bist. Der Andere käme und würde alles zutiefst bereuen. Du gehst vielleicht als Verlierer*in aus der Beziehung hervor, aber Du kannst immer noch „Sieger im Leiden“ sein. Weiterlesen

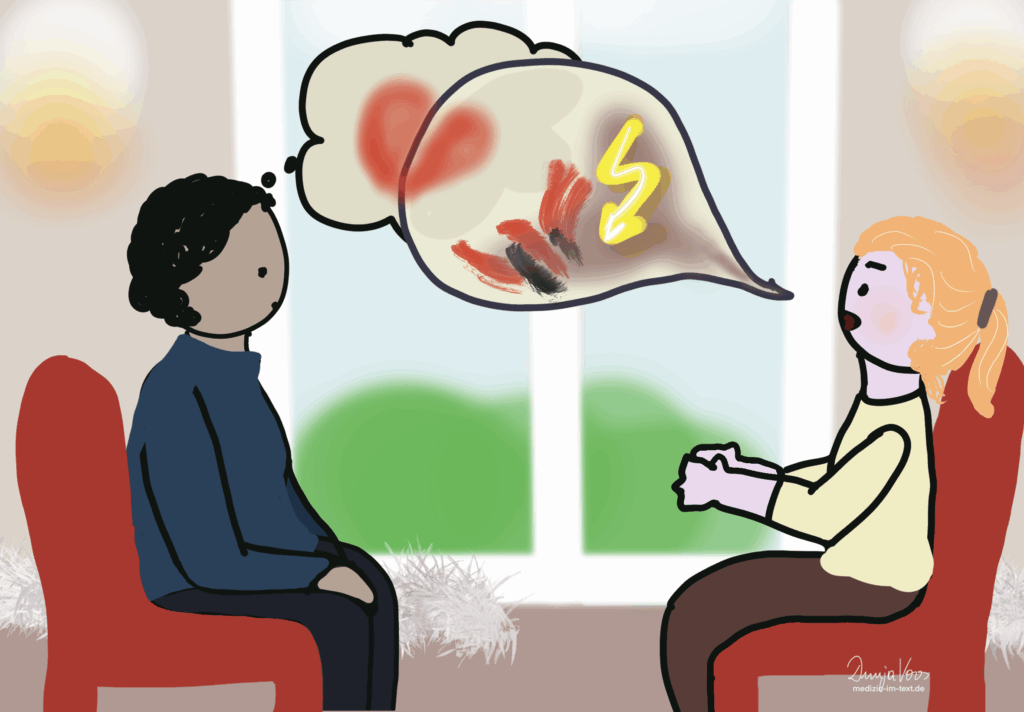

Mithilfe der 4. Achse des Systems „Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik“ (OPD) schätzt der Psychotherapeut ein, wie „strukturiert“ ein Patient ist, also wie gut er sich selbst und seine Beziehungen (die Beziehungsstruktur) regulieren kann. Das Strukturniveau beschreibt die Fähigkeit zur „Regulierung des Selbst und der Beziehung zu inneren und äußeren Objekten“. Siehe: Reiner W. Dahlbender und Karin Tritt, Einführung in die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD), Psychotherapie 2011, Bd. 16, Heft 1 (PDF). Weiterlesen