Da habe ich ein gemaltes Herz von meinem Kind. Es „bedeutet“ Liebe, es deutet auf die Liebe zwischen mir und meinem Kind hin. Das gemalte Herz ist ein Symbol. Die Liebe ist echt. Aber sie ist so schwer zu beschreiben. Symbole zeigen, was „eigentlich“ gemeint ist. Die Liebe ist „das Symbolisierte“, das Herz ist das Symbol. Ich als „Subjekt“ kann das Symbolisierte verstehen und mich darüber freuen, dass mein Kind mich liebt. Dazu braucht es eine Denkleistung, ein Verstehen. Das, was so schwer in Worte zu fassen ist, die Liebe, wird durch das Symbol dargestellt. Das Symbol verbindet uns. Ein Bild für die Gefühle von Zweien. Bei Menschen mit einer Psychose oder einer schizoiden Störung ist das Verstehen von Symbolen oft eingeschränkt. Oder umgekehrt: Die Betroffenen geben allem Möglichen eine symbolische Bedeutung und sind dann z.B. vor Scham kaum noch lebensfähig.

Durch das Wort „Wie“ zeigen wir an, dass wir einen Vergleich ziehen. Wir beschreiben das Eigentliche mithilfe des Symbols. Menschen mit einer Psychose fehlt manchmal das Wort „wie“. Anstatt zu sagen: „Meine Schwester ist so dreckig wie ein Mülleimer“, sagen sie vielleicht: „Meine Schwester ist ein Mülleimer.“

Im das Symbol und das Symbolisierte miteinander verbinden zu können, braucht es ein denkendes „Ich“. Wenn wir uns als „Subjekt“ fühlen, dann können wir verstehen, was Symbole sind, weil wir fähig sind, sie zu interpretieren. Menschen mit einer Psychose haben aber manchmal Schwierigkeiten, sich selbst als abgegrenztes „Ich“, also als „Subjekt“ zu erleben.

„Man könnte das so artikulieren, dass im Raum zwischen Symbol und Symbolisiertem ein interpretierendes Subjekt entsteht. Und mit gleichem Recht könnte man es so sehen, dass die Entwicklung der Fähigkeit zur Subjektivität, die Erfahrung des „Ich-Seins“, wie subtil und unspektaulär diese auch sein mag, es dem Individuum erst ermöglicht, zwischen Symbol und Symbolisierten zu vermitteln. … Die Leistung der eigentlichen Symbolbildung erlaubt es, sich als Person zu erleben, seine eigenen Gedanken zu denken und seine Gefühle zu fühlen. Auf diese Weise werden Gedanken und Gefühle in hohem Maße als persönliche Schöpfungen erlebt.“ (Thomas Ogden: Frühe Formen des Erlebens. Psychosozial-Verlag 2006: S. 12)

Beispiel: „Ich fühle mich wie vom Laster überfahren“ – das ist ein subjektives Bild für den eigenen Zustand. Das, was wir sinnlich wahrnehmen, beschreiben wir mithilfe von bildhaften Worten. Wir „erfinden“ Symbole für das, was wir fühlen – ein sehr subjektiver Vorgang.

Wie „schief“ Symbolisierung laufen kann, zeigt die Psychoanalytikerin Hanna Segal in ihrem Beitrag „Notes on symbol formation“ (1957, International Journal of Psycho-Analysis): Sie fragt einen schizophrenen Patienten, warum er das Geigenspiel aufgegeben habe. Der Patient fragt entsetzt: „Soll ich etwa in der Öffentlichkeit masturbieren?“ Für ihn wurde die Assoziation von Violinspiel und Masturbation so konkret, dass er nicht mehr Geige spielen konnte.

Ein anderer Patient hingegen träumt, dass er mit seiner Freundin ein Violinduett spielt. Er versteht das Symbol des Violinspielens (= romantisch miteinander kuscheln bzw. miteinander schlafen) und kann weiterhin musizieren. Er sieht den Abstand zwischen dem Gedachten/dem Phantasierten und der Wirklichkeit.

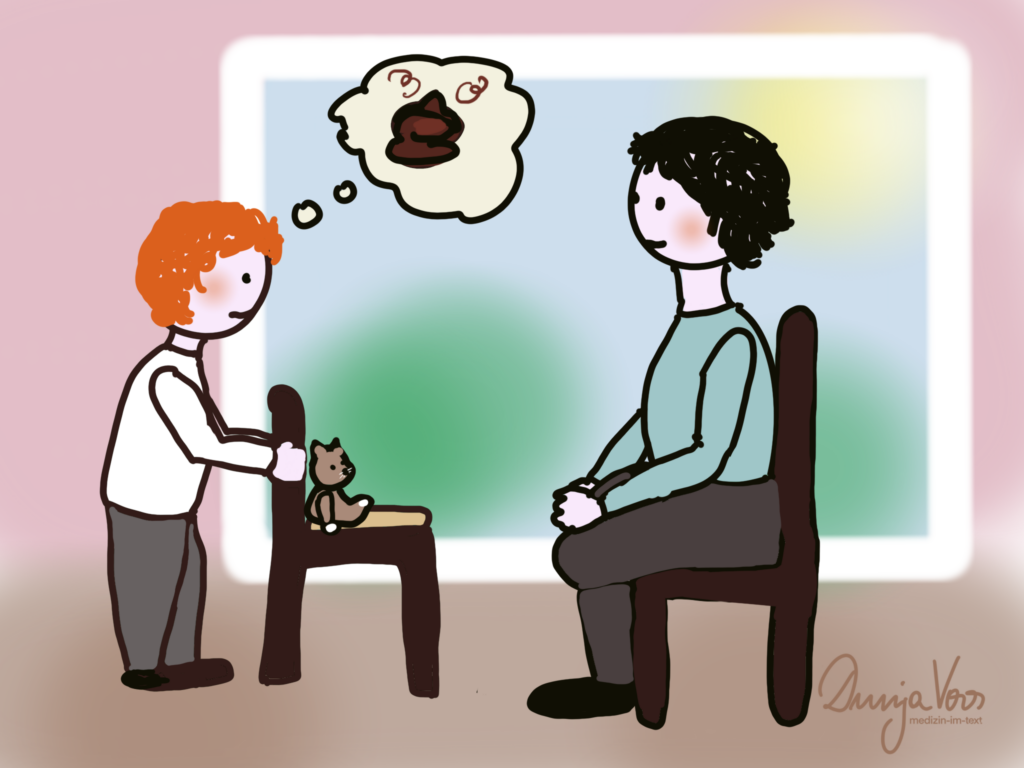

In einem weiteren Beispiel beschreibt Hanna Segal, wie ein schizophrener Patient in der Analysestunde nur beschämt kichern konnte. Es kam heraus, dass er vorher in der Ergotherapie einen „Stuhl“ geflochten hatte. Für ihn war das Wort „Stuhl“, der geflochtene Stuhl und der „Stuhl“ im Sinne von Faeces fast Ein und Dasselbe. Diese Gleichmachung war ihm komplett unbewusst. Bewusst war ihm nur die Scham und das Gefühl, das Wort „Stuhl“ nicht aussprechen zu können. Es gab keinen inneren Abstand. Es war ihm, als würde er vor der Analytikerin Stuhl absetzen, wenn er nur vom „Stuhlmachen“ spräche. Er ging wohl davon aus, dass auch die Analytikerin keinen Abstand haben würde und dass sie ihn direkt als „Stuhl-machend“ vor Augen hätte, sobald er diesen Begriff benutzen würde.

Anmerkung: Häufig sind extreme Erlebnisse in der frühen Kindheit dafür verantwortlich, dass die Betroffenen keinen inneren Abstand zu ihrer Phantasie haben. Sie haben mitunter tatsächlich konkrete Strafen oder Missbrauchshandlungen erlebt, die so grenzüberschreitend waren, dass Phantasiertes/Erinnertes und „Echtes“ so nah sind, dass sie kaum darüber sprechen können.

Segal, Hanna (1957):

Notes on symbol formation

International Journal of Psycho-Analysis 38: 391-397

https://dravni.co.il/wp-content/uploads/2019/07/Segal-H.-1957.-Notes-on-Symbol-Formation.pdf

Hanna Segal (S. 395): „Symbol formation governs the capacity to communicate, since all communication is made by means of symbols. When schizoid disturbances in object relations occur, the capacity to communicate is similarly disturbed: first because the differentiation between the subject and the object is blurred, secondly because the means of communication are lacking since symbols are felt in a concrete fashion and are therefore unavailable for purposes of communication.“

(Sinngemäß übersetzt von Voos: Unsere Fähigkeit zu kommunizieren hängt von der Symbolbildung ab. Jede Kommunikation wird durch Mittel der Symbolisierung gesteuert. Die Kommunikation mit schizoiden Patienten ist besonders aus zwei Gründen gestört: Die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt (also zwischen „Ich“ und dem anderen) sind verwischt. Symbole werden vom Patienten als „konkret“ wahrgenommen – daher stehen sie nicht zur Kommunikation zur Verfügung.)

Hanna Segal: „Symbols are needed not only in communication with the external world, but also in internal communication.“ (Sinngemäß übersetzt von Voos:) „Symbole werden nicht nur für die Kommunikation mit der äußeren Welt, sondern auch für die Kommunikation mit der inneren Welt gebraucht.“

Hanna Segal (S. 395): „One of the everrecurring difficulties in the analysis of psychotic patients is this difficulty of communication. Words, for instance, whether the analyst’s or the patient’s, are felt to be objects or actions …“

(Sinngemäß übersetzt von Voos: „Die Schwierigkeit in der Analyse psychotischer Patienten liegt in der Kommunikation. Beispielsweise werden Worte – seien es die Worte des Analytikers oder des Patienten – als Objekte oder Handlungen wahrgenommen …“ [Voos – Beispiel: „Mein Herz“ wird wörtlich als Objekt verstanden und nicht als Symbol der Liebe]

Hanna Segal: „So that in people who are ‚well in touch with themselves‘ there is a constant free symbolformation, whereby they can be consciously aware and in control of symbolic expressions of the underlying primitive phantasies. The difficulty of dealing with schizophrenic and schizoid patients lies not only in that they cannot communicate with us, but even more in that they cannot communicate with themselves.“

(Sinngemäß übersetzt von Voos:) „Bei Menschen, die in ‚gutem Kontakt mit sich selbst sind‘ gibt es eine kontinuierliche Symbolbildung. Diese Menschen können die symbolischen Ausdrücke, die auf ihre darunterliegen primitiven Phantasien hinweisen, bewusst wahrnehmen und kontrollieren. Die Schwierigkeit bei schizophrenen und schizoiden Patienten liegt nicht nur darin, dass sie nicht mit uns kommunizieren können, sondern dass sie auch nicht mit sich selbst kommunizieren können.“

Heinrich Deserno (2006):

Die gegenwärtige Bedeutung von Symboltheorien für die psychoanalytische Praxis und Forschung

Psychoanalyse und Psychiatrie pp 345–358

https://doi.org/10.1007/3-540-30021-X_23

https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-30021-X_23

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 2.6.2022

Aktualisiert am 28.10.2023