Manche Psychoanalytiker und Psychotherapeuten haben keinen Kassensitz, das heißt, die Krankenkassen übernehmen nicht so selbstverständlich die Kosten wie bei einem Vertragspsychotherapeuten (ein Vertragspsychotherapeut hat Verträge mit den gesetzlichen Krankenkassen geschlossen). Psychologen oder Ärzte mit abgeschlossener Psychoanalyse- bzw. Psychotherapie-Ausbildung können jedoch nach dem „Kostenerstattungsverfahren“ mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammenarbeiten. Weiterlesen

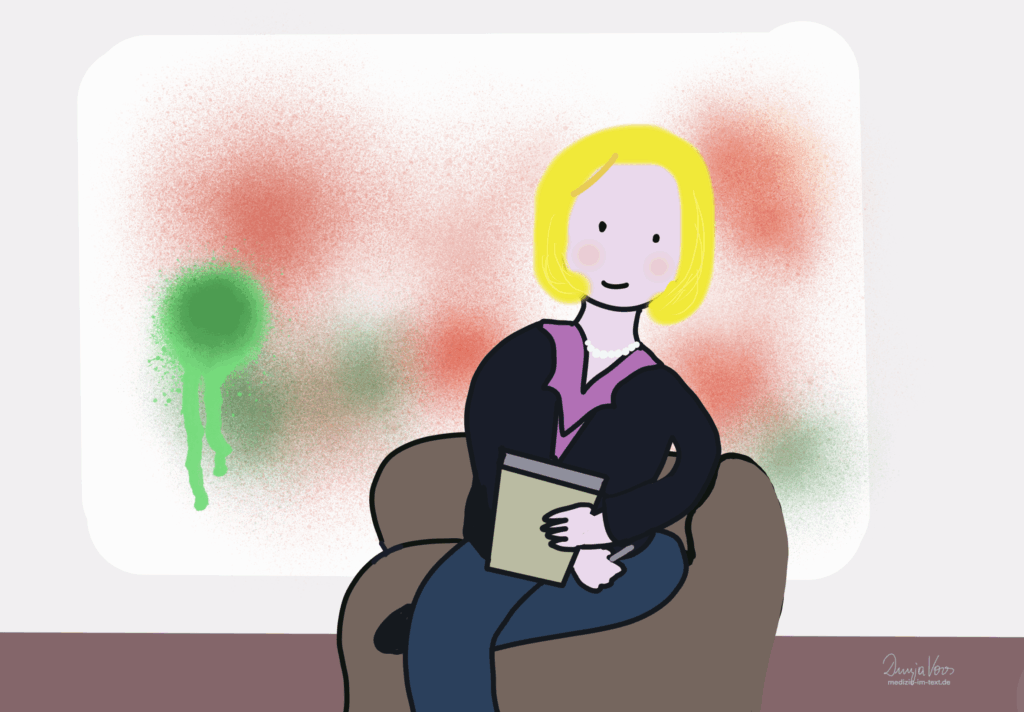

Ich muss mich nur so lange abgrenzen, solange ich überfordert bin. Der Chirurg muss sich nicht mehr von Blut abgrenzen, weil er es kennt. Wir Erwachsene müssen nicht mehr vor „Hänsel und Gretel“ weglaufen, weil wir verstanden haben, dass die böse Hexe ein Teil der guten Mutter ist. Wir können die Geschichte symbolisch verstehen. Wir können „Ja“ sagen, obwohl der andere auch „Ja“ sagt, wenn wir in uns spüren: Das sind wir selbst, die wir da „Ja“ sagen. Mich abgrenzen – oder besser gesagt „abwehren“ – muss ich als Psychotherapeutin nur so lange, bis ich mich selbst besser verstanden habe.Weiterlesen

Es ist schon rührend wie Irvin D. Yalom, emeritierter Psychiatrieprofessor der Stanford University, die Psychoanalyse immer wieder (ironisch) verteidigt und wie er sorgen- und humorvoll schreibt, wie andere Verfahren den Markt erobern: „Der Feind war bereits … nahe …: Biofeedback und Muskelentspannung gegen krankhafte Angstzustände; Implosion oder Desensibilisierung gegen Phobien; Medikamente gegen Depressionen … und dann all die verfluchten ‚Zwölf-Punkte‘-Gruppen für alles andere!“ (Die rote Couch, S. 247). Doch wird der Psychiater Irvin Yalom in seinem Buch der Psychoanalyse gerecht? Weiterlesen

Ich las einmal von einem Patienten mit schrecklichen Alpträumen aus dem Vietnam-Krieg. Ein junger Psychoanalytiker hatte sich vorgenommen, dem Patienten zu helfen, die Alpträume los zu werden. Das hatte auch eine Weile funktioniert. Doch dann habe der Patient seine Alpträume wieder geträumt und gesagt: „Ich brauche diese Träume. Sie sind ein Andenken an meine verstorbenen Kameraden.“ Diese Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht. „Immer wieder werde ich von heftigen Angstattacken überfallen und ich frage mich: Was war denn jetzt schon wieder?“, sagen manche Patienten mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Die Psyche erinnert sie daran, dass da mal eine furchtbare Gefahr war, dass da etwas Schreckliches passiert ist.Weiterlesen