Viele Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern beendet haben, wünschen sich, von den Eltern verstanden zu werden. Sie wünschen sich ihr Einsehen. Doch die emotionalen Sprachen, die gesprochen werden, sind zu unterschiedlich. Die Kinder müssen oft verschmerzen, dass ihre Eltern nicht verstehen können, was sie meinen. Und umgekehrt. Die Psyche hat ebenso psychische Strukturen wie der Körper Körperteile hat. Ein Mensch, der nur eine Hand hat, kann nicht mit beiden Händen nach etwas greifen. Und so ist es psychisch auch: Wer als Kind schwere Zeiten erlebt hat, kann als Erwachsener an vielen Stellen emotional nicht mitschwingen.

Manche Kinder wurden extrem von ihren Eltern gequält. Dann erscheint es offensichtlich, dass sie nichts mehr mit den Eltern zu tun haben wollen. Befragt man die Eltern, können diese oft nicht nachvollziehen, was die Kinder meinen. Die Säuglingsforscherin Beatrice Beebe zeigt in ihrem Video, wie eine schwer traumatisierte Mutter mit ihrem Baby kommuniziert – das Schreckliche wird hier wirklich sichtbar: https://www.youtube.com/live/0yVU2lmlMdk?si=XruZqn3dIBk6BrMj. Durch solche, sich immer wiederholenden Szenen kann das Gefühl entstehen, dass es unaushaltbar ist, mit der Mutter zusammen zu sein.

Manche Eltern waren richtig schwer psychisch krank, doch die Kinder können dies oft erst im weit fortgeschrittenen Erwachsenenalter so klar erkennen und formulieren – selbst, wenn sie Ärzte und Psychologen sind. Als Kind in der Matrix von psychisch kranken Eltern zu stecken, erscheint eben irgendwie „normal“. Einen guten Artikel hierzu schreibt die Psychotherapeutin Imi Lo: „Setting Boundaries With Parents With Personality Disorders“, Psychology Today, 25.5.2023.

Die Kinder wünschen sich von ihren Eltern häufig eine Entschuldigung oder zumindest emotionales Verständnis für die eigenen Schmerzen in ihrer Kindheit – doch die Eltern können vieles nicht sehen. Zu groß sind ihez (un-)bewussten Scham- und Schuldgefühle, ihre Verdrängungsmechanismen und manchmal auch schlicht mit ihrer Bildungsferne (siehe: Missbrauchte Kinder können oft nur schlecht mentalisieren). Viele Kinder kämpfen mit der Frage: „Wie schlimm war es nun wirklich? Sind meine unaushaltbaren Gefühle in Bezug auf meine Mutter gerechtfertigt oder stelle ich mich nur an?“

Viele Kinder kommen irgendwann an den Punkt, an dem sie verstehen, dass sie sich von den Eltern etwas wünschen, was die Eltern oft nicht so leisten können, wie die Kinder sich das wünschen: Nachdenken, Empathie, nachträgliches Verstehen. Sie begreifen, dass sie vielleicht nie mit den Eltern ins Gespräch über das Geschehene kommen können oder wenn sie es können, dann vielleicht nur auf eine unbefriedigende Art. Die Kinder fühlen sich dabei wie „Opfer“, während die „Täter“ anscheinend ohne Einsicht und Strafe bleiben. Doch das ist die Crux mit Täter-Opfer-Bildern, denn auch die Eltern fühlen sich als „Opfer“ bzw. waren einst Opfer ähnlicher Situationen. Es liegt eigentlich eine Opfer-Opfer-Situation vor – man könnte auch von einer „Lose-lose-Situation“ sprechen.

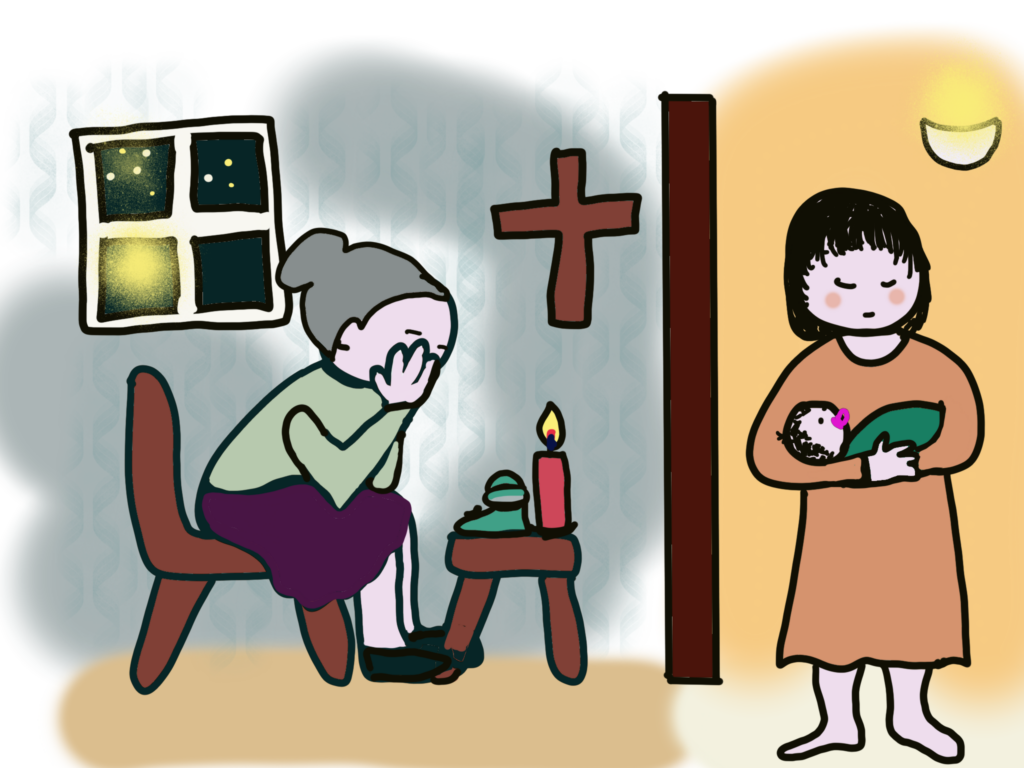

Ich arbeite oft mit Müttern, deren Kinder den Kontakt abgebrochen haben. Manche berühren mich in ihrer Trauer sehr. Viele glauben, die Kinder machten es sich einfach. Doch es ist auch für sie keineswegs einfach. Beim Forscher-Ehepaar Papousek las ich einmal, dass weder die Mutter noch das Kind „schuld“ sind, sondern dass ihnen Schlimmes widerfahren ist (Seeing Babys in a new light, 2014, Taylor&Francis). Medizinische Behandlungen im vorsprachlichen Bereich, vielleicht sogar verbunden mit dem Zwang zur Unbeweglichkeit gaben der Mutter-Kind-Beziehung oft den Rest.

Betroffene Kinder sind maßlos enttäuscht, klagen an, verachten ihre Eltern und sind wütend. Sie leiden oft dramatisch darunter, dass sie aufgrund des Erlebten kein normales Leben führen konnten und können. Sie sind geplagt von psychischen Erkrankungen, möglicherweise von den Folgen massiver Gewalt, von Beziehungslosigkeit und Einsamkeit. Oft gelingt es ihnen nur mit sehr viel Mühe und mithilfe einer Psychotherapie, selbst eine Partnerschaft aufzubauen und Kinder zu bekommen.

Die betroffenen Eltern wünschen sich Verständnis von ihren Kindern – sie sind wütend darüber, wie man sie behandelt. Sie wünschen sich Dankbarkeit und Anerkennung, denn sie haben meistens alles getan, was in ihrer Kraft stand. Dankbarkeit wiederum ist etwas, das die Kinder oft nicht geben können – zu schmerzlich war es, was sie erlebten. Erst, wenn Einiges in der Psychotherapie aufgearbeitet wurde und wenn es „nachträgliche Zeugen“ gibt, kann stellenweise auch Dankbarkeit entstehen. Die Eltern haben das Gefühl, alles gegeben zu haben und nichts zurückzubekommen. Kinder wie Eltern spüren einen großen Mangel, ein großes Loch. Da ist eine Leere, die scheinbar nicht gefüllt werden kann. Manchen Eltern und Kindern gelingt es nach einigen Jahren und oft unvorstellbar harter Arbeit die psychischen Begrenzungen anzuerkennen.

Und manchmal schlagen dann an diesem alten Beziehungsbaum ganz neue, frische Äste aus, die beide Seiten überraschen und an denen sich beide Seiten noch spät erfreuen können. Ich möchte an dieser Stelle gerne die Bücher der Kölner Autorin Sabine Bode empfehlen: Während ihr Buch „Kriegskinder“ den Eltern gewidmet ist, kommen in ihrem Buch „Kriegsenkel“ die Kinder zu Wort. Beide Bücher sind sehr feinfühlig geschrieben.

Dieser Beitrag erschien erstmals im Mai 2011.

Aktualisiert am 2.6.2025

VG-Wort Zählmarke 335153de1a2c4f519d44d2e4dc0c8403

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.

Manche Kinder muss man einfach aus ihrer Traumwelt aufwecken. Ich kann und konnte nie was mit Floskeln anfangen, das geht besonders an die Damen. Wenn bsp der Eindruck war, dass man nie geliebt wurde, obwohl es keine physische und psychische Gewalt gab, ist das zunächst ein Gefühl, das einen selbst betrifft. Nicht die Wahrheit. Jeder liebt anders, sogar jeden Menschen unterschiedlich.

Keineswegs jedoch kann ich Gewalt von erwachsenen Menschen gut heißen, auch nicht den Eltern gegenüber. Im Erwachsenenalter gilt nämlich gleiches Recht für alle. Ich wünsche Kindern, die sich für ihre Eltern schämen und nach dem Studium jede Bindung kappen, alles Schlechte für ihre Zukunft. Sie sind zu dumm zu begreifen, wie viel auch bei uns die Eltern leisten, die ihrem Kind einen Studienabschluss ermöglichen. Täte dies der Arbeitgeber, würde man ihm in den A kriechen.

Ich habe zwei Kinder geboren und zu beide keinen Kontakt mehr. Mein Sohn war 18, als ich ihn aus der gemeinsamen Wohnung warf – er wollte mein Leben bestimmen und stand mit geballter Faust über mir und wollte zuschlagen. Und das nicht nur einmal. Von der Oma war ihm beigebracht worden „die Mutti braucht das, ansonsten ist das die Aufgabe eines Ehemannes, den hat sie ja nicht“.

Allein lebende Frauen sind laut Meinung der Großeltern zu aufmüpfig und selbstbewusst und brauchen Grenzen, notfalls per Faust und Prügel!

Die Tochter zeigte bereits ab der Grundschule mehr und mehr Verachtung. Ich war nicht gut genug, egal was ich tat. Sie wollte einen neuen Papa, aber bitte mit Haus und Grundstück und Flug-Reisen. Oder die Mutter sollte den Job kündigen und stattdessen fröhlich mit Hartz 4 ganztags daheim verfügbar sein.

Wörtlich wurde gesagt: „Mutter, du hast im ganzen Leben versagt, such dir doch endlich ein Vorbild.“ Ich half ihr selbst im Studium – kurz bevor sie das Medizinstudium abschloss, kündigte sie mir an: „Danach breche ich alle Brücken ab, meine Herkunft und mein bisheriges Leben ist mir zu peinlich, dafür schäm ich mich.“

Das war jetzt vor fast 10 Jahren. Nie wieder habe ich etwas von ihr gehört. Und? Nein, darüber spricht man nicht – denn genau DAS zeigt doch der Gesellschaft, dass man als Mutter tatsächlich auf ganzer Linie versagt haben MUSS. Den Schmerz kann man gar nicht beschreiben – und die Pflicht, um des eigenen Überlebens willen auf keinen Fall darüber zu sprechen. Weil es nicht geändert werden kann und nur noch schlimmer macht. Zugleich wird diesen Kindern öffentlich bestätigt, dass sie richtig entschieden haben. Dumm gelaufen.

Es gibt auch schlimme Kinder. Nicht alle haben eine schlimme Kindheit gehabt. Es gibt auch schwierige Charaktere. Es hat auch jeder einen Grundcharakter.

Missbrauch ist natürlich etwas unfassbar schlimmes.

Aber trotzdem kenne ich auch verwöhnte Kinder, die immer nur die Eltern zum Sündenbock machen, für das eigene Versagen.

Man liest ja immer nur, dass die Kindheit schuld war, bzw. die Eltern. Und das bei Erwachsenen, die schon in der Jugend nie gehört haben.

Oft ist der eigene Freundeskreis schuld, der gehört auch zum Erleben dazu und den sucht man sich ja selbst aus.

Im Zweifel ist dann die Mutter oder Vater schuld. Habt ihr euch mal überlegt, was manch einer schon seinen Eltern angetan hat?

Ich hoffe ihr bekommt mal selber Kinder und macht es dann richtig. Aber duckt euch!!! Ihr werdet irgendwann an den Pranger gestellt, obwohl ihr nicht die jenigen ward, die z.B. den Freundeskreis ausgesucht habt.

Manche machen auch die Erfahrung im Internet und kommen an den Falschen dran, der pädophiele Neigungen hat. Und dann reden die Betroffenen nicht darüber und die Eltern merken es erst, wenn schon viel zerstört wurde in der Seele.

Und wenn dann die Eltern, die ja dann helfen möchten noch Vorwürfe bekommen, obwohl sie nichts dafür können, so muss dann auch vllt die Mutter zum Psychologen, weil sie zum Sündenbock gemacht wird, weil das Kind oder der Jugendliche nie gehört hat.

Eines habe ich aber oft gesehen, dass Eltern für das Versagen verantwortlich gemacht werden, obwohl sie jede Möglichkeit geboten haben.

Es gibt auch faule Menschen, die sich gerne alles machen lassen, ständig unzufrieden und neidisch sind und aus ihrer Unzufriedenheit dann die Eltern als Schuldige auserkoren hat.

Auch so ein Klassiker.

Es sind immer die Eltern.

Manche sollten keine Kinder bekommen, wenn Sie eine angeborene Verhaltensaufälligkeit haben. Die gibt es ja leider auch.

Danke Rosiwita für Ihren Beitrag, Sie wissen, wovon ich schreibe.

Auch Ihnen, Rosi, vielen Dank für Ihre guten Wünsche. Und ja, die Welt ist friedlicher und bunter geworden, seitdem ich keinen Kontakt mehr habe. Schlechte „Vibrations“ hat jeder mal, dazu braucht man seine Eltern nicht. Habe einfach viel zu lange gewartet mit dem Beziehungsabbruch.

Grüße von Allmuth

Hallo Almuth,

warum genießt du nicht das jetzt??, dein jetziges Leben?

Wie man auf seine Vergangenheit blickt, hat nach meiner Meinung immer etwas mit seinem jetzigen Lebensgefühl zu tun. Also suche bei dir und genieße das Leben, es ist endlich und leider viel zu schnell vorbei. Die Natur hat zur Zeit so viele schöne Farben!

Rosi

Ich kann Sie gut verstehen Allmuth! Solche Geschichten erlebt man als Schwarzes Schaf in der Familie.

Liebe Grüße ;)

Hallo,

auch ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, obwohl ich jetzt auch schon im Rentenalter bin. Ich habe das so nicht „geplant“, aber es gab in den davor liegenden 2 Jahren so viele unangenehme Situationen in der gesamten Familie, dass ich mir gesagt habe, es reicht, das muss ich alles nicht mehr haben. Es gipfelte darin, dass mein Vater mich auf das Übelste beschimpfte und meinem Mann „befahl“, die ihnen in den letzten Jahren gemachten Geschenke abzuholen. Man habe dafür keine Verwendung. Die gesamte Geschichte ist jedoch 50 Jahre alt, Ich war schon immer das ganz, ganz böse Kind, das versucht hat, die anderen (Geschwister) zu verderben. Womit – ich weiß es heute noch nicht. Es ist eine Geschichte von Bosheit, Bösartigkeit, Lügen, Erniedrigungen, brutalen Schlägen (z,.T.mit anhaltenden Verletzungen). Als ich mit 21 Jahren volljährig wurde, habe ich schon daran gedacht, mit den Eltern zu brechen, es dann aber nicht getan, weil ich die Hoffnung hatte, durch eine räumliche Trennung ein einigermaßen verträgliches Familienleben zu haben. Wir – mein Mann und ich – haben dann auch nur noch an Feiertagen und Geburtstagen und gelegentlichen Telefongesprächen Kontakt gehabt, immer unter der Prämisse, die paar Stunden gehen auch vorbei. Augen zu und durch!!! Wir selbst haben kaum etwas erzählt, wurde aber auch nicht erwartet. Papa schwadroniert, hält Monologe über Themen, die keinen interessieren, hauptsächlich über sich selbst und wie glorreich er doch dieses oder jenes bewältigt hat. Er stellt auch groteske Thesen auf: Rauschgifthunde z.,B. werden rauschgiftsüchtig gemacht, damit sie Rauschgift finden. Das weiß er ganz genau, weil ein Hundetrainer ihm das unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt habe. Alle Bayern sind Messerstecher, das weiß er noch aus der Gefangenschaft in Rußland. Mein Bruder habe Schwimmen gelernt, weil er ihn aufgefordert habe, ins Wasser zu springen, das sei eine Vertrauensfrage. (Mein Bruder weiß aber gar nichts davon) usw.usf. Es fällt schwer, diesem kruden Weltbild nicht zu widersprechen und es gelang und auch nicht immer. Nach Operation (Krebserkrankung) wurde mir z.B. bei einem Besuch meiner Eltern im Krankenhaus gesagt, dass die erfolge Operation bei zunehmendem Mond nicht sehr erfolgversprechend sei. Das ging es mir doch gleich viel besser. Oder mir wurde Mut gemacht, indem meine Eltern erzählten, dass eine Bekannte in gleicher Situation nun im Rollstuhl säße. Das baut natürlich auf. Solche Begebenheiten ziehen sich seit 50 Jahren durch mein Leben und das der Geschwister. Meine Schwester hat auch keinen Kontakt mehr, mein Bruder wohnt ca. 800 km entfernt. Irgendwann mag man einfach nicht mehr.

Liebe Grüße

@ Carma

Liebe Carma,

Dir ist Schlimmes widerfahren! Wenn Du Dich mit dem Gedanken trägst, Deine Eltern anzuzeigen, dann habe den Mut, dies zu tun! Jedoch nicht ohne Unterstützung. Hast Du Dich schon einmal an einen Opferbund gewendet? Ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Verein „Schotterblume“ gemacht. Dort bekommst Du (auch per E-Mail) erst mal nützliche rechtliche Informationen, viele nützliche Tipps und Adressen, und vor Allem emotionale Unterstützung. Gehe doch einfach mal auf die Website von Schotterblume und informiere Dich. Dass Du Gerechtigkeit willst, kann ich gut verstehen. Du kannst jetzt, als erwachsene Frau, selbst bestimmen, was Dein gutes Recht ist. Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden!

Liebe Grüße

Sunny.