Wenn sich ein Psychotherapie-Patient das Leben nimmt, kann der Psychotherapeut trauern wie nach dem Tod eines Angehörigen. So erging es mir selbst – und so wird es auch im Deutschen Ärzteblatt beschrieben: „Selbstfürsorge: Wenn Patienten sterben“ (PP 10, Ausgabe November 2011, Seite 506). Weiterlesen

Ein Wort, so schnell und leicht gesagt. Vielleicht stellen wir uns ein paar Stunden oder Tage, höchstens Wochen vor. „Geduld“ aber braucht man in schwierigen Dingen Monate und Jahre, nicht selten Jahrzehnte. Geduld erfordert einen langen Atem. Geduld ist ein Band – manchmal kann ein Geduldsfaden reißen, aber oft man kann den Faden wieder aufnehmen und ihm weiter folgen. Manchmal kann man resignieren, manchmal gibt man auf. Die Dinge gehen nicht immer gut aus.Weiterlesen

Jeder Mensch hat seine Neurosen. Damit sind die Stellen in der Psyche gemeint, die nicht so ganz im Gleichgewicht sind. Wenn Du z.B. immer überpünktlich zu Terminen kommst, dann hast Du eine Pünktlichkeitsneurose. Vielleicht hattest Du Eltern, die sehr auf Pünktlichkeit achteten oder Du hast einmal Schaden genommen, als Du zu spät kamst. Weiterlesen

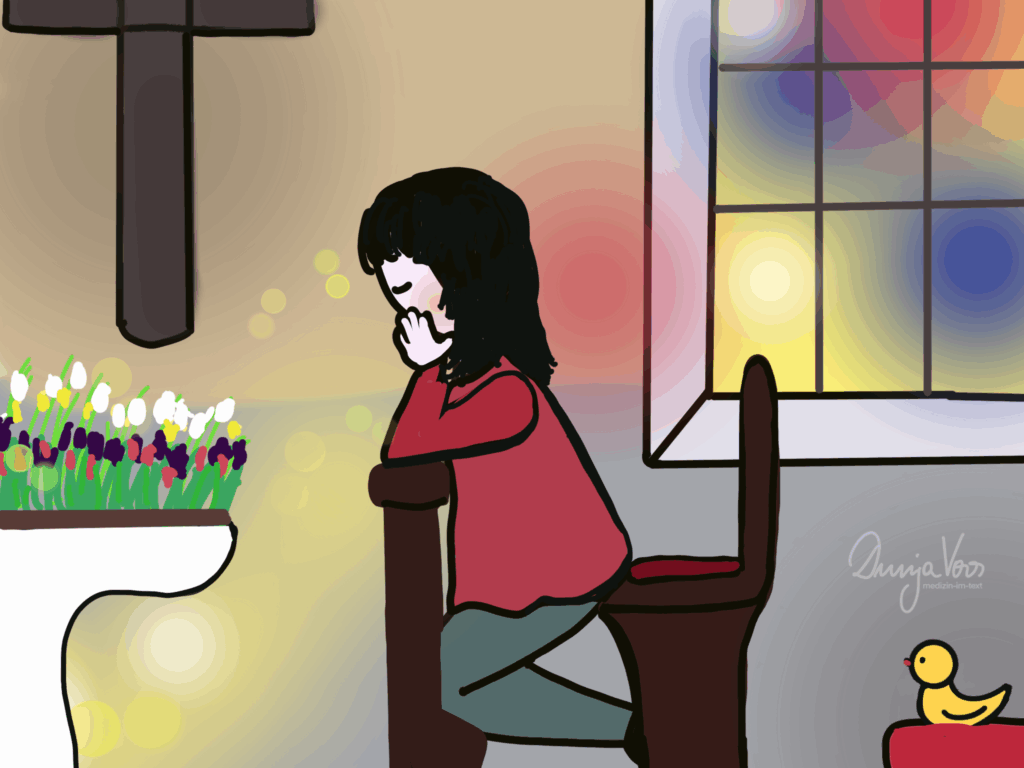

Glauben hängt eng mit Beziehung zusammen – genau wie psychische Entwicklung auch. Vielleicht hast du mit deiner Angststörung oder Depression auch schon einmal Halt in der Bibel oder in einer Gemeinde gesucht. Doch vielleicht hast du dich bei der Beschäftigung mit Glaube und Religion noch schlechter gefühlt. Weiterlesen

„Das muss Telepathie (Gedankenübertragung, Mitfühlen über die Ferne) gewesen sein!“, denkst du und dir stehen die Haare zu Berge. Du fragst dich: Was, wenn es Telepathie wirklich gibt? Dann kann man doch auch Böses damit anstellen, oder? Ich denke bei der Telepathie geht es nicht um etwas Aktives, sondern um etwas, das wir passiv wahrnehmen. Wenn eine grosse Nähe zwischen zwei Menschen besteht, kommt es zur Kommunikation von „Unbewusst zu Unbewusst“. Telepathische Momente, sozusagen Momente der „Gleichzeitigkeit“, können entstehen. Auch Sigmund Freud machte sich darüber Gedanken. Weiterlesen