Kleine Kinder können unglaublich zwanghaft sein. Da muss es unbedingt die blaue Eiskugel oder genau dieser Frühstücks-Becher sein. Zwänge sind Teil einer normalen Kleinkind-Entwicklung. Auch größere Kinder und Jugendliche haben ihre Zwänge. Doch manchmal nehmen die Zwänge überhand. Von einer „Zwangsstörung“ spricht man, wenn die Zwänge einen deutlichen Leidensdruck hervorrufen. Doch so unangenehm sie sind: Zwänge haben meistens ihren Sinn. Wird der Sinn der Zwänge erkannt, lassen sie oft nach. (Text & Bild: Dunja Voos)

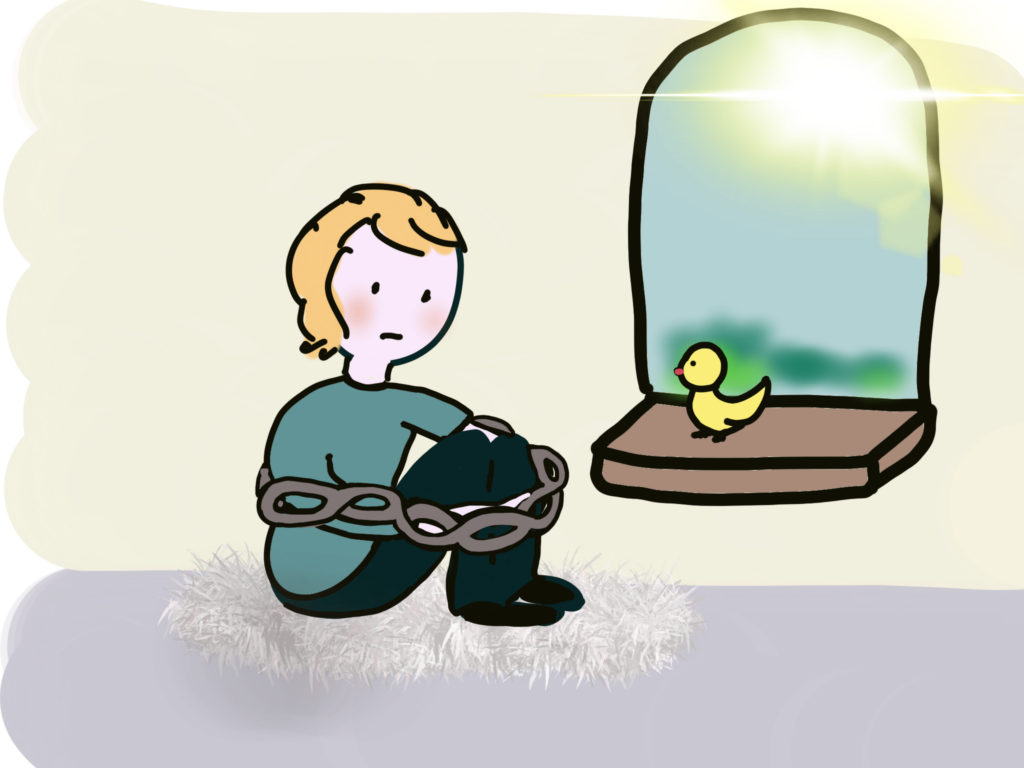

Zwänge kommen oft dann, wenn Du etwas Bestimmtes nicht fühlen willst, z.B. Schuld oder Aggressionen. Zwänge können auch dann auftreten, wenn Du Dich körperlich nicht wohl fühlst und Du Dich an frühere traumatische Erfahrungen, wie z.B. Gewalt, erinnerst. Dann versuchst Du möglicherweise unbewusst, durch Zwänge Kontrolle zu erlangen. Vielleicht hast Du einen Waschzwang entwickelt, um den „Schmutz der Vergangenheit“ loszuwerden.

Der handfeste Zwang gibt zunächst Stabilität, doch dann kommt oft das Gefühl, dass man sich auch darin verliert. Kleine Kinder können „zwanghaft spielen“, handeln oder beispielsweise „zwanghaft masturbieren“, während ältere Kinder ab der Pubertät oft in ihren Gedanken kreisen.

Der erste Schritt zur Linderung besteht oft darin, zu erkennen und zu verstehen, was war, kurz bevor der Zwang einsetzte. Nicht selten kann das Erkennen der „wahren Gefühle“ die Zwänge zurückgehen lassen. Auch ist es wichtig, die Angst zu erforschen, die hinter dem Zwang steckt. Zwang ist häufig eine besonders bewusste Anstrengung. Das Träumen hingegen, oder auch die Reverie, sind Zustände, die vom bewusst-kontrollierten Wachsein und Fokussieren wegführen können. Es erfordert Mut, das bewusste Denken zu verlassen und zu versuchen, zu träumen.

Petry, Heinz:

Obsessive Compulsive Disorder: Psychoanalytisch gesehen eine Zwangsneurose

Dtsch Arztebl Int 2011; 108(43): 741-742

MEDIZIN: Diskussion, DOI: 10.3238/arztebl.2011.0741b

Walitza, Susanne; Melfsen, Siebke; Jans, Thomas; Zellmann, Henrike; Wewetzer, Christoph; Warnke, Andreas

Zwangsstörung im Kindes- und Jugendalter

Obsessive-Compulsive Disorder in Children and Adolescents

Dtsch Arztebl Int 2011; 108(11): 173-179

MEDIZIN: Übersichtsarbeit, DOI: 10.3238/arztebl.2011.0173

Deutsches Ärzteblatt, 18. März 2011

Heintzeler, Markus B.

70 Prozent sind andere Methoden

Dtsch Arztebl Int 2011; 108(43): 741-742

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 7.11.2011.

Aktualisiert am 15.9.2023